冨士山雪上訓練

冨士山雪上訓練

期日:2014年12月13日 ~14日

参加者: ハギCL、アベSL、サイトーSSL、カト、エビ、ミドリ、カオ、タカタカ、いしつかみ、こなが、あず、つりし(記録)

13日:つりし車 6:00王子発→10:00着(馬返しP)場所を間違え1時間のロス

10:20発→14:00幕営地~16:00ころまで訓練

14日:6:30訓練開始→11:00訓練終了→12:00テント撤収完了→13:40着

最近、雪上訓練といえば谷川が主体であったが、アベ代表から会員のさらなるレベルアップを図るべく、今年は本番さながらの緊張感がある富士山で訓練を行ったらどうかと提案がある。

担当であるハギCLは富士山での雪上訓練は初めてで、今回は取りまとめ役にまわります

ということで、現地では講師にアベ代表、そして経験豊富なサイトーさんに教えていた だいた。

13日

王子で集合したつりし車、助手席E君がカーナビのセットしてくれて、着いたところが 反対側の吉田口の同名馬返しに到着してしまい予定より1時間以上遅れてしまう。

皆様の貴重な時間をほんと申し訳ありませんでした。

私はナビに従って運転していただけなんです。

10:20発 整備されている登山道に雪はないが1時間位すすむと凍結箇所が出てきてア イゼン装着。

14:00 5合目 佐藤小屋到着

テント場は佐藤小屋直下の車道のすぐ下の樹林帯部を整地し3張り隣同士設営後、さっ そくカリカリに凍結している車道を歩いて5分ほどの斜面で訓練開始

万が一止まらなかったら場合でも下に生えている低木地帯で止まるので、その範囲で行いなさいと訓練前に代表からの指示が出る。

まず滑落停止、その後 アイゼンを付けない歩行訓練(キックステップ)、登り、下り、トラバース、待機の足場の作り方、トラバースしながら向きを変える時の足とピッケル の使い方などを習う。日も陰ってきた16時訓練終了。

幕営地周りは積雪量15cmくらい少し掘ると土がでてきてしまい綺麗な水を作るのが困難なので佐藤小屋で下からタンク車でもってきているという水をテント一張り分の料金を支払い(4人×500円)全員分を売ってもらう。

本来我々が幕営している場所は佐藤小屋指定テント地でないので、テント料金はいただけないが水だけは売っていないということで、そうした。

通年営業しているのはありがたい。

食事は各テントで、うちらのテントはタカちゃん特製五平餅入りキムチ鍋、やっぱり雪山ではこれがいいね~と飲んべえの二人は酒をカポカポ、被害者飲まないコナガさん。

14日

6:30 快晴だが風があり底冷えがする。

本日の練習場所は昨日の斜面からさらに5分ほどまわりこんだ車道の山側の斜面、前日よりも斜度が少々きつい、表面はクラスト気味、テカってアイゼンならよく効く雪質であったが、ノーアイゼンだとしっかりキックステップをしないと少々怖い。

昨日のような下に低木帯がないが下の車道にはガードポールにワイヤーが二段張られている。

講習前に皆で幅1.5mほどの平地を横方向に20mほど作成、その2.0m上に支点を構築しザイルを横方向に張った。

万一滑って止まられない場合は、まずは上のザイルにひっかかり、それでもダ

メなときは平地で速度をゆるめ、最後は道に張られているロープに引っかかるという、安全対策である。

そして、この対策を施している箇所にポールを立て、上にもそれ以上行かないように目印のスコップが立てられ、前日同様にアベ代表から訓練前にこの範囲内で行動するように注意がある。

昨日同様、ツボ足歩きの練習、続いて滑落停止、そしてビレイヤーの足場の上に支点を構築しそこからセルフを取った後、スタカットでトップが滑落したときの制動をパターンを変えてやってみた、はじめ腰からみで滑落者を止める、次は肩がらみで止めてみたはじめの腰からみでは体重差があっても大体安定して止められていたのが、肩がら みだと重心が上になり体重差があると厳しそうたびたびビレイヤー自身持ってかれセルフビレーのロープが伸びる。

それは突然だった。

「あっ」と言う声で下を見るとコナガさんが車道まで滑っていてガードロープに足を絡めて腹這いになって止まっている。

びっくりして本人によく聞くと、順番待ちで待機姿勢をしているときに足を滑らせたとのこと、そして滑落停止とピッケルを3度打ち込もうとしたが、雪面に跳ね返されて刺さらなくて止められなかったとのこと滑落距離15mほどであったが、もしガードロープで止まらなかったら、その下は岩交じりの斜面、最悪の結果になっていたとしても不思議でない。

(この件については、再発防止のため話し合われたので別途資料を参照されたい)

その後、ヒマラヤコンテのシステムを習い、その後2人1組で一人が滑落し停止させることを行う。

11:00ころに練習終了し、テント撤収。

13:30ころに駐車場に着いた。

そこで判明したのだが、カヲちゃんの足先が凍傷で紫色になっていた。

訓練中は-5度の風速10m位(体感である)で実際の雪山からすればなんということもないのだが、風を遮るところがないのと北斜面なので日が当たらないのと、そして体を動かさないので発熱しないので、とても寒さを感じた。

今回の雪上訓練 緊張感もあり実戦的でよい経験になりました。

そしてリスクを覚悟しながらも、我々の勉強のためと現地で講習をしていただいたアベさん、さいとうさん、そして私は富士山では講師をする自信はないと謙遜して裏方で大人数の段取りをしていただいたハギ隊長ありがとうございました。

以上

赤岳 県界尾根

赤岳 ~県界尾根から美濃戸口へ、2月から3月へ~

(平成27年2月28日~3月1日)

【メンバー】笹田リーダー、カト、けんた(記)

2/28(土) 清里スキー場…小天狗…大天狗(幕営)

3/1(日) 大天狗(幕営)…赤岳…行者小屋…美濃戸口

2月の末日、朝7時新宿発のスーパーあずさに乗る。今回の行き先は赤岳の東に拡がる県界尾根。

まだ2,000mを超える山に登り始めて間もない頃、この県界尾根で遭難しかかった事がある。その頃地図を持たずに登っていた私は、赤岳に登頂後、他の登山者のアドバイスに従って進んだところ、この県界尾根に迷い込んでしまった。その時は、なんとか元来た道へ戻ることができたが、私としては、今でも因縁の尾根であった。こうした経緯から、この山行から無事戻ってくることができたら、今よりも先へ進めるような気がしていた。

9時前に小淵沢駅に到着。そこからタクシーで清里スキー場の県界尾根入口まで移動。準備をして午前10時頃に出発した。天気は良く、風はほとんどない。最高のコンディションだ。しばらく沢沿いを進み、途中で県界尾根への分岐点に到達する。そこから急なのぼりがはじまる。雪はついていたがむき出しの土は凍っており、途中でアイゼンを付けた後、高度を上げる。

12時半頃に小天狗到着。ルート上は歩きやすいが、少し外れるとひざ下位のラッセルになり、ところどころ苦しめられた。だが、ほとんどの場所で、赤岳や大天狗・小天狗、真教寺尾根、赤岳東稜などがきれいに見え、シャッターを切ることが楽しかった。

15時半頃に大天狗に到着し、テントを張る。軽く宴会、夕食の後、19時に就寝。

3月1日、朝3時過ぎに起床。外は雪が舞っている。朝食を食べ、ゆっくりと支度をし、5時半頃に出発。訓練も兼ね、出発時からコンテで進む。あたりはまだ暗く、進むべきルートが判然としない。ラッセルをしつつ、灌木の間を抜けながら、先へ進む。

先頭の私は猪突猛進型で、尾根上をとにかくまっすぐ進んだが、目の前に更なる急登が現れ、そこへ突入しようとしたとき、笹田リーダーから待ったがかかる。笹田リーダー曰く、ここは右へ巻くのがベストであると。そこでスタカットに切り替え、笹田リーダーが斜面をトラバースし、道を作る。我々も後に続いてトラバースをしていくと、そこに雪に半分埋まった鉄梯子が現れた。本来のルートだ。笹田リーダー曰く、ここにルートが見えたとのこと。今の私のレベルではさっぱりであった。いつかルートが見えるようになるのだろうか。

その後もトラバースを繰り返した。途中、樹木が全く生えていない斜面をトラバースすることになったが、雪崩が起きるのではと思うと、軽く戦慄した。

ラッセルによる肉体的消耗と、雪崩の恐怖による精神的消耗で、赤岳頂上へ向けての登りに入った時には、かなりばててしまっており、笹田リーダーに先頭を変わっていただくことになった。

10時半頃、赤岳頂上小屋に到着。吹き付ける風は強く、雪が氷の粒となって顔を打つ。ここでしばしの休憩。頂上には誰もいない。こんな天気で来る人はいないか。先日、国際登山ガイドの近藤謙司さんのお話を聞いてきたのだが、その際、赤岳の頂上で強風に吹かれ、顔が凍傷になったとの話されていたことを思い出した。やはり軽く戦慄した。

11時頃、耐風姿勢を繰り返しながらなんとか赤岳頂上に到着。写真を撮る余裕もなく、文三郎尾根からの這々の体で、というよりもむしろ這いつくばりながら下山を開始する。が、いきなりの雪壁+強風。恐怖のため進めず、再び笹田リーダーにトップを変わっていただく。

その下山途中、人生初の滑落停止を経験することになった。下山は絶えず強風との戦いであったが、ピッケルを持つ手を変えようとした時、強風にあおられ、2mほど滑落。反射的にピッケルを差し、なんとか止まったが、その後も急斜面・強風が続いていたため、かなりビビりながらの下山であった。そのため、前を歩くカトさんとの距離をうまく保てず、かなりご迷惑をおかけした。

12時位に行者小屋に到着。到着するまでは緊張の連続でかなりきつかった。行者小屋近辺も人は少なく、南沢ルートは歩かれた様子がなかったため、北沢経由で下山することとなる。

赤岳鉱泉に到着すると、アイスキャンディを楽しんだ人たちがちょうど下山を開始する時間帯であった。アイスクライマーたちと挨拶を交わしながら北沢ルートで下山、美濃戸口には16時頃に到着した。

下山して思い返してみると、私にとっては密度の濃い山行で会った。この経験を次の山行へと活かしていきたい。ちなみに、今私自身の課題と考えているのは、以下のとおり

・ルートファインディング能力の向上

・コンテのロープの長さをしっかり張った状態にする

・体力の向上(重い荷物に弱い)と荷物の軽量化

<笹田リーダーコメント>

昭和13年積雪期(4月)から残雪期(5月)にかけて偵察を兼ねながら東京魚市場山岳会 倉方武雄氏が赤岳東壁として赤岳北峰から派生する顕著な2本の岩尾根の左側を直接登っている記録があります。

当時の登山者の志の高さに感銘を受けます。

昔も今も吹き荒ぶ風雪に変わりはありません。

そこに身をおくと、先人の想いが共有できるようで同志的な繋がりを感じます。

今回私にとっては3度目の試みでした。

良き仲間と思いで深い山行になりました。

<カトさんコメント>

雪山は厳しい。山に入るたびに体力、能力の限界を感じる。五感も鈍くなった。県界尾根は昨年3月東稜への間違いに続く二度目のチャレンジ。人は入ってなくルートの見極めが難しい。終始笹田さんに頼りきり。ケンさんにはラッセルを任せきり。前進を自ら切り開くことをしないことを無念と思わなくなった自分が忌まわしい。人を頼る山行はやめた方が良い。もともとバリエーションルートをこなす技量がないことを考えるとこんなものだろうか。皆いっぱいいっぱいの行動をしている中、こんな自分に文句ひとつ言わないことに感謝しなければいけない。

2日目の天気は時間経過に伴い悪化の予報。赤岳には早めに上がらねばならないと思う。5:30大天狗を出発したので8時には赤岳頂上小屋に着くだろうと考えていた。これが甘い。急斜面の尾根のラッセル、ルートを探しながら雪崩れるようなルンゼのトラバース。頂上小屋が見える地点に来たときは10時を回っている。痙攣が始まった足をだましだましゆっくり歩を進める。頂上小屋に上がれば強風で体が吹っ飛ぶ。文三郎尾根の下りは強風のため背面下りを何度も強いられる。弱い自分ながらなんとか行者小屋にたどり着く。

何時も楽しさとは何だろう、と思う。自然、日常的な鍛錬、ルールの厳守、仲間との接し方など様々な厳しさの経験や認識よって目的が達成された達成感なのか。そんな風に考えると県界尾根は確かに楽しかった、と言える。

赤岳主稜

日程:4月18-19日

参加者:笹田(L)、カト、さぶ

コースタイム

1日目(晴れ):美濃戸~赤岳鉱泉~行者小屋(幕営)

2日目(晴れのち雨):3:00起床 4:30行者小屋~文三郎~6:001P目取り付き~赤岳山頂~11:00行者~15:00 美濃戸

GW合宿のターゲットを前穂北尾根と決めてから、へなちょこリーダーを買って出たさぶは正直びびっていた。以前、夏に北尾根は踏んだことがあるのだが、緊張からか、お腹を壊し、登攀中コルというコルでマーキングするというよくある事態に。。

あれを、アイゼンで行くのかと思うと、またお腹がゴロゴロしてくる。 そこで、笹田師匠にお願いし、赤岳主稜を前トレーニングの場とした。 新宿からいつもの7時発のあずさ2号で旅立つ。車内で熟睡し、茅野駅からバスで、美濃戸へ到着。

南沢の方がアクセスは早いが、北沢の方が景色が綺麗なのと、アルコールを調達したい私のわがままで、赤岳鉱泉経由で行者まで。

アイスキャンディーが解けてしまったからか、赤岳鉱泉は半月前に角田さんとジョウゴ沢に来たときに比べると人がいない。

行者に到着したのが14時半。行者小屋も人が少ない。先客のお隣さんは、横浜の方らしい。

明日は阿弥陀の北西稜に行くとのこと。菊水のふなぐち一番しぼりの1リットル缶をヤッているのをみて、笹田さん、カトさんが

そんな缶あるの!!ってつっこんだら、飲みますか?となり、2人ともいきなり日本酒をごちそうになっている。 「物欲しそうにみてないでください!!記録に書きますよ!」と脅したら、私もご相伴にあづかり、晴れて共犯者に。。日本酒うまーい。

私たちも、さっそく、テントを設営し、ほどなく宴会。

山談義に花が咲き、あっという間に20時になる。楽しい時間がたつのは、早い、明日は3時起きだ。あわてて就寝。

3時起床、4時半すぎに出発。

笹田Lの指示の元、ロープは荷物になるからと、行者小屋から、コンテのセットで行く。

実は、今回、久しぶりの登攀になるので、笹田さんの後をついていき、

岩をアイゼンで登る感覚を呼び覚まそうという魂胆であったが

師匠は甘くなかった。1ピッチ目の核心部のみカトさんがリードし、後のピッチは全てさぶがリードすべしとの指令。

何たること。ドキドキしながら、文三郎を歩く。

行者小屋からほどなく行くと、顕著なチョックストーンへ文三郎からトラバーストレースがうっすらついていた。

ここが取り付き。

トラバース嫌いの私には、結構な斜面だが、雪が締まっているのでコンテで平気だろう、と笹田師匠の言葉で、私-カトさん‐笹田さんの

順に歩いていく。春合宿の五竜GⅡの取り付きのトラバースもかなりの急斜面だったが。。。怖くて、さぶはへっぴり腰。 チョックストーンにつくと、セルフをとって、この1ピッチはカトさんリード。1ピッチ目がこのルートの核心部。。。

のはずが、雪が解けているため、チョックストーンの下がくぐれる、めったにくぐる機会もないとのことで

チョックストーンをくぐるカトさん。2番手私、しんがりは笹田さんが勤めてくれる。

1ピッチ目はカトさんがピナクルにシュリンゲを掛けて、ビレイしてくれていた。

2ピッチ目からすべてリードせよとの仰せに従い、意を決めて、

右に岩を回り込むと、本来切るべき1ピッチ目の終了点がありその上にピンがある。なんだか、立っているよ~。

1ピン目をとって、2ピン目かけたところで、手詰まり。

師匠~。いけませーーん。カトさん、テンショーン。と情けない事に、早々に泣きが入る。 A0しつつ、一旦、取り付きに降りる。師匠が心配して岩を回り込んで様子を見てくれる。

こっちじゃない?ピンはないが、あきらかに岩の弱点をついていけそうなルートがピンの左に。

素人は目先にとらわれて悪い方に行くという見本品さぶ。

これならと持ち直して、再び、体を上げる。

たっているけど、フォールド、スタンス共に豊富だ。

ここからは、比較的問題なく上がる。2ピッチ目の終了点もしっかりしている。

3ピッチ目、記憶になし。。。

4ピッチ目。岩稜。立っている場所はあるが、ホールド・スタンス共に豊富。

ビレイをしながら、阿弥陀を見る。スカイラインが北西稜。テントのお隣さんも今頃のぼっているだろうか。

というか、文三郎尾根から丸見え。指をさしてこちらを見ている人もいる。

悪い事している訳じゃないとは思うが、結構、気まずい。

5ピッチ目、雪稜をゆく。ダブルアックス。しっかり締まっている。草付のところにシュリンゲがあったので

ランニングをとって、その上、もう少したった、雪稜を右の岩を巻くように上にあがるんだろうなと

行こうとしたところ、ザイル残りあと10メートルと笹田師匠からコールが。。。

残りのロープをまったく気にせずに行動してしまった。失敗。

回りをみても、支点がない。。。きっと、さっきランニングとった立木で切るべきだったんだろう。

そこまで下りるのがちょっと、立っていていやな感じだ。

少しさがったところに、灌木があったのであそこで取ろうと思って3メートルほど降りる。

取ろうとおもった木は下が抜けていて、役に立たない・・・。マジかー。。。

バケツを掘って、ピッケルを雪にバイルで打ち込んだら、雪が締まっているのでよく効く。

それでセルフをとって。座って腰がらみでビレイ。

6ピッチ目、岩を右に回り込むようにして、雪壁を上がる。ダブルアックスなので安心してあがれる。

雪壁終了の岩場にきちんとした支点があり。

7ピッチ目、こちらも一部立っていはいるが、スタンスホールド豊富な岩場。

終了点はペカペカのペツル2個あり。シュリンゲを通し、岩場なので、半マストでビレイ。

8ピッチ以降はコンテで上がる。ハーケンがあるので状況によりスタカットで行く場合もあるのだろう。

特に問題なく、岩場を上がる。

登山道に人がいるのが見える。あきらかに写真をとられている。。。これまた気まずい。

登山道で、お二人と握手。岩、雪共に、よい状態で登りやすく、充実したトレーニングが出来た。

たのしかった!!ありがとうございました!

計画どおり、赤岳山頂経由で文三郎に戻る。

赤岳頂上で写真を撮ってもらい

文三郎を降りる。とりつきあたりで雨が強くなる。

自分たちが登った稜線を確かめながら行者小屋に降りる。

雨の中、早々に撤収して、今度は南沢経由で下山開始。

ここで、笹田さん、カトさんはノーアイゼンで行くという。

私もイキがってノーアイゼンで下るが途中、凍結箇所が幾度となくでてきて

難儀する。しかし、危険個所はそうないので、訓練と思い、そのまま下る。えらい疲れた。。。先輩二人はスタスタ歩いていく。。。何が違うんだろうか。。。(涙

15時前のバスに飛び乗り、茅野駅の蕎麦屋で打ち上げして帰る。

帰りのあずさは無事にすわれたが、加藤さんが別の団体のご婦人と同席。

どうも、ハイキング帰りのようで、カトさんは、いたくこの御婦人に気に入られておモテになっていたことを最後に特筆しておこう。

GW合宿前のよい訓練になった。つきあってくれた先輩二人に感謝したい。

西丹沢沢旅 記録

- 場所:西丹沢 モロクボ沢~地蔵平~菰釣山~大栂~浅瀬

- 日程:平成27年5月2-4日

- メンバー:こば(L、記)、えび、みどり

2日(土)晴れ

新松田駅発7時20分のバスに乗る予定が人の多さにびっくり。1時間立ちたくないのでタクシーにする。西丹沢自然教室の先の林道ゲートまで9700円。9時前に入渓。

最初のうちは河原歩き。30分ほどで大きなF1が現れる。直登する人もいるそうで、真夏の暑い日ならばシャワーを浴びながらのクライミングが楽しいかもしれない。今回はまだ濡れたくないので1段目を上がったところで左の壁からチムニー上の岩場を登る。F1を越えるとしばらくナメや小滝が続いて水晶沢の出合となる。沢が左に大きく回り込む広い河原状の場所での合流のため、何となくまっすぐ行くと水晶に入ってしまいそうになるので注意が必要。

チムニーから顔を出す。

チムニーから顔を出す。

水晶沢出合からはまたしても単調な河原歩きが30分以上続く。しかしモロクボ沢は後半に入ってまた急に楽しくなる。水量は少なくなるがナメ床や小滝が連続し最後まで飽きさせない。最後は適当なところで左岸側に詰め上げて登山道に出る。

登山道を畦ヶ丸の方に少し行くとモロクボ沢の頭に着く。少し畦ヶ丸側に降りたところが戸沢への下降点。明るく開けた落ち葉の斜面をサクサク音を立てて下っていく。

戸沢が赤沢と合流しバケモノ沢と名前を変えるあたりでビバークをすることにする。まだ明るいがこの先谷が狭くなるため安全を見る。タープを張り食事の支度をする。途中で摘んできたミズをつまみながら酒を飲む。沢の音、鳥のさえずりが何とも春を感じさせてくれる。夜中目を覚ました時に鹿が鳴いていたような気がした。

3日(日)晴れ

5時起き、6時40分発。バケモノ沢の下降は楽しい。2m~5m位の滝がいくつもかかるが高巻きをするほどではない。ネットの記録を読むと3段20m位の滝があるとのことだったが、気が付かずに降りてしまった。急に沢が開けると堰堤があり、左岸側に林を抜けていくと林道に出る。

地蔵平から林道を歩き白水沢には市がかかるところで再入渓。この沢も最初は河原歩き。フジモク沢の右股に入ると滝も増え変化に富んだ渓相に変わる。滝を登り、へつり、時々釜に浸かる。午前中とはいえ気温は高く暑い。水もそんなに冷たくなので濡れても気持ちがいい。

詰めは避難小屋のあたりから派生する尾根に向けて藪を漕ぐ。まだ春のためか去年の笹は折れやすく頼りにならない。30分ほど藪漕ぎ急登をこなして尾根上に上がる。菰釣避難小屋には11時前に到着してしまった。予定では避難小屋泊だったがこれではあまりに早すぎる。水場も遠いことから、ここは先に進み大栂の先で谷に降りてビバークすることにした。

大栂までは以前水の木沢を遡行するときにたどっているので全く問題なく到着。しかし辿ってみるとこの先の地図読みがなかなか難易度が高い。要所々々にはテープがあり迷わない様にはなっているが、注意が必要。

織戸峠は昔は峠として機能していたであろう名残か、少し道らしいはっきりとした踏み跡が付いている。ここを左側に下降。なかなか急斜面で細かな砂利でガレている。谷底に到着するとすぐに水が出てくる。これで谷が開けてくればビバーク適地が見つかるはず。期待して進むと左から水量の多い沢が合流し、明るい平地が出現する。今夜も最高のテンバ。4時近くなってしまったので急いでタープを張る。丹沢の沢旅最後の夜を楽しみながら眠りについた。

4日(月)晴れ

天気図では西から低気圧が接近し昼過ぎには天気が崩れてきそうな雰囲気なので、尾根に戻るのはやめて沢を下ることにする。そう長く下らずとも林道が出てくるはずで、早い下山を選択した。というか昨日下降したグズグズのガレ場を登りたくなかっただけか?

しかしこの法行沢と言うやつもなかなか綺麗。高巻きを余儀なく所もあるがなかなか楽しい。谷の上を通る橋をくぐるとすぐに大きな堰堤が現れる。下をのぞくとまだ楽しそうな沢が見えるがどうもこの堰堤を越えるのは手間がかかりそうということで林道に上がることにする。遡行時間1時間弱。

まだ8時前。ここからは長い長い林道歩きになってしまった。浅瀬の林道ゲートを越えて丹沢湖バス停到着が10時30分。橋のたもとにある落合館は入浴可。3日分の汗をさっぱりと洗い流し丹沢を後にした。

年間予定を更新しました。

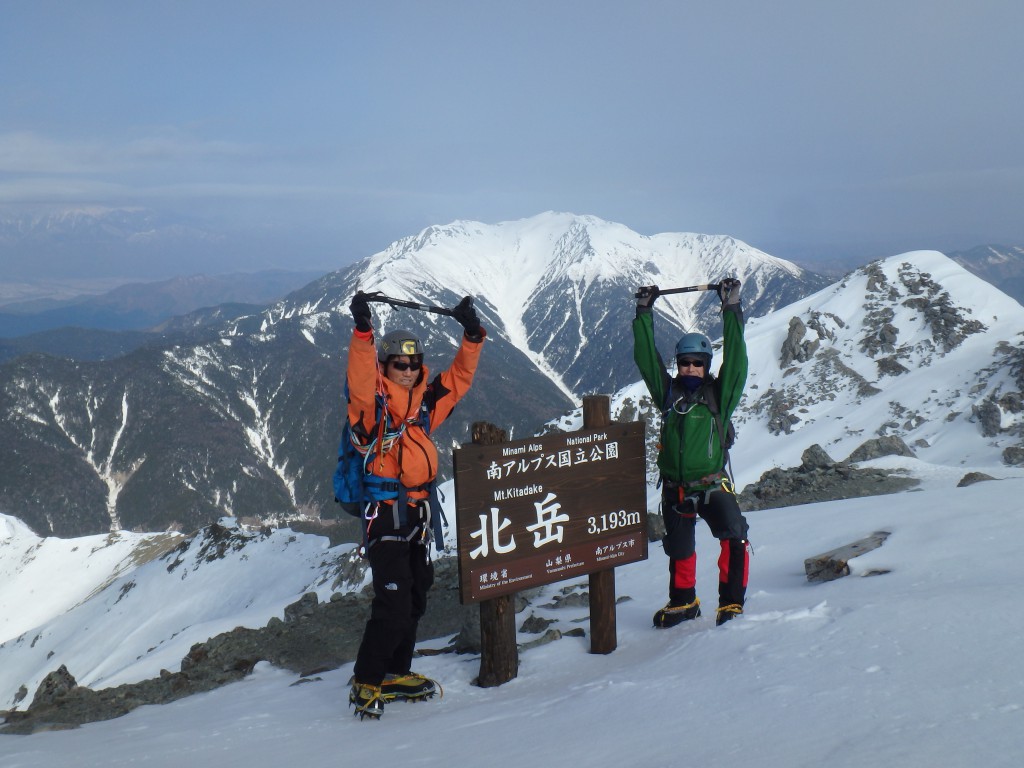

南アルプス 北岳 記録

- 場所:南アルプス 北岳 池山吊尾根ルート(奈良田から)

- 日程:平成27年3月28-30日

- メンバー:こば(L、記)、えび、けんた

27日(金)

東京を20時ごろ出発し車を飛ばして22時30分ごろ奈良田温泉の駐車場に到着。思っていたほど寒くない。軽く酒を飲んでさっさとお休み。

28日(土)

この日は朝から快晴。天気図によると29日の昼くらいまでは移動性高気圧の支配下で南アルプスは晴れそう。今日登れるところまで登っておけば、明日の登頂の可能性がぐんと高くなる。

朝5時に起き準備開始。奈良田の林道ゲート前には東京電力の駐車場があり、そこまで5分のドライブ。やはりゲートは閉まっていた。最初の核心部。

ゲートを越えて長い林道歩きの開始だ。所々にある滝を見物しつつ退屈をしのぐ。長ーいトンネルを越えるともうすぐあるき沢橋。ここまで約3時間の行程。今日はここからどれだけ登れるかが勝負。

あるき沢橋

あるき沢橋

それにしても雪が無い。もう春。サクサクの落ち葉を踏みしめて気持ちのよい急登を行く。道ははっきりしていないがテープがたくさんあり迷うことは無い。少し雪が出てくると道は凍ってくる。安全をみて早々にアイゼンを履く。途中池山御池の小屋を越える頃にはすっかり雪山の景色になっていた。池山御池が2000mちょい。ここから城峰を越え砂払いの手前約2600mまでこの日のうちに登っておきたい。今丁度12時。15時までには着けるか。

時折見える間ノ岳や農鳥岳に励まされながらぐいぐい高度を上げる。15時を過ぎたころ眺めの良い比較的なだらかな場所を発見しテンバとする。

29日(日)

朝3時に起床。やはり山の上はまだ寒い。時折強い風の音がする。しかし外に出てみると星が出ている。今日もまずは快晴だ。

準備を整え4時30分ごろ出発。まだ若干暗いのでヘッデンを点けて行動開始。5時過ぎには森林限界を越える。前方に北岳以外の白根三山、後ろには甲斐駒、鳳凰、八ヶ岳そして富士山がシルエットで浮かび上がる。だんだん明るくなるに従い山々が赤みを帯びてくる。ボーコンの頭を越えたとき、目の前に突如として巨大な北岳が現れる。しかも真っ赤なモルゲンロートに輝いて。これには感動した。ボーコンの頭から八本歯までは快適な稜線漫歩。南アルプスの主峰たちを眺めながらの縦走はまさに天上の気分。

北岳のモルゲンロート

北岳のモルゲンロート

八本歯は今回の核心。岩交じりのやせ尾根を急下降する。少しいやらしい所は躊躇なくロープを出す。ロープを使うのも僕らには練習なのだ。少し緊張感のある下りが終わると八本歯のコル。大樺沢を登る夏道と北岳山荘に向かうトラバース道の分岐。僕らは当然まっすぐ北岳に向かう。ここで6時半。なかなかのペース。このまま予定通り進めば天気の安定している9時ごろまでには登頂し、午前中にはテンバに戻れるだろう。気を引き締めて先に進む。

7時半ごろ間ノ岳へ向かう稜線との分岐に到着。標識には北岳山頂まで20分とある。もう登頂したような気分。もうすぐだ。しかしここからが以外にも悪い。夏道をたどって進んだが、頂上直下のつづら折りの登りは冬は雪壁と化している。ここは意を決して直登。ピッケルを突き立てアイゼンを蹴りこんで一歩づつ登る。雪は固く締まっていて、アイゼンが良く効く。不安はあまりないが緊張しつつ登りきるとその少し先に北岳山頂が見える。

8時15分ごろ登頂。結局あと20分が45分になってしまった。こんなものか。後で他の人の記録を見ると稜線とおしに登っている人もいてそちらの方が安全かもしれない。とはいえ無事登頂。風もあまり強くなく、目の前に広がる完璧なパノラマをゆっくり楽しむことが出来た。

下山も直下の雪壁が核心。一歩一歩注意して下る。天気も何とかもってくれた。ボーコン沢の頭まで戻ってきたころ雪がぱらつき始め景色が見えなくなっていく。間に合った!って感じでした。

テンバに戻り11時。あまりに早いので少し休憩した後で池山避難小屋まで下ることにした。下りは早い。13時半には小屋に到着。誰もいない綺麗な小屋を3人で独占し、14時くらいには早速宴会開始。7時ごろには寝てしまいました。

30日(月)

この日は下山。低気圧が通過したあとは天気も回復し朝から暖かな日差しが差し込んでくる。充実した山行を与えてくれた山と森に感謝しつつ南アルプスを後にした。

那須朝日岳東南稜 記録

- 場所:那須朝日岳

- 日程:平成27年1月4日

- メンバー:こば(L、記)、えび、けんた

- 記録

少し登山のレベルを上げていきたいと、夏頃から暖めていた計画を実行に移した。短く難易度も低いが、東京から日帰りで行ける岩混じりのバリエーションということで、初チャレンジの僕らにはちょうどいいルートに思えたのだ。登ってみると危惧していた那須の強風もそれほどではなく、茶臼を眺めながらの楽しい登山となった。

8時半頃県営大丸駐車場に到着。鹿の湯の少し上からチェーンを履いたが、途中にスキー場があることもあり、道路の整備状況はよい。

準備を整え9時頃出発。登山口脇にはトイレがあり、右脇が登山道なのでトレースがなくても道はすぐわかる。この日は先行者が多くトレースバッチリ。しかし前日も吹雪だったとの情報もあり、さすがに雪が多い。峠の茶屋まで深いところでは膝上くらいのラッセルとなる。先行者がいないときはわかんが必要かもしれない。ハイカーたちはスノーシューの人が多かった。

峠の茶屋から峰の茶屋避難小屋に向かう登山道を20分くらい歩くと、例の「こんなところに高山植物」の看板がある。目の前に切り立って見える尾根が東南稜。末端の左側のガレ場に取り付く計画。見るからに雪はまだ少ない感じ。または風で飛ばされているか。見ると東南稜の右側から1パーティー取り付いているのが見える。

看板から朝日岳 真ん中の尾根を登る

取付きに向かう

とにかく取り付きに向かう。看板の目の前の雪を被ったルンゼ状を真下に見える手前の沢の堰堤めがけて下る。堰堤から上がった尾根を少し登るように越えて、取り付きに。ここで最終の準備を整える。

稜の左は少し登るとすぐにガレ場となる。ガレは凍結して安定してるし、傾斜もさほどではない。徐々に岩混じりとなるが、大きな岩場を右に左に巻いていけば難しいところはない。やがて目の前に「門」が現れる。この向こう側が今回の一つ目の核心であるギャップがある。「門」の右側をトラバースするように回り込むとギャップに出る。

先行パーティがちょうど懸垂下降したところで、登り返しの準備をしている。少し待って様子をみるが、彼らはロープなしで登っていく。

先行パーティーを行かせてから僕らの番。下降点には立派なボルトとチェーンが設置されているので訳ない。エビがロープをセットし、コバが最初に下降する。岩は階段状になっていて、クライムダウンも出来そう。7m位か。

ケンタ、エビが下降している間に登り返しの偵察をする。下からみると若干被っている感じでランニングをとるような場所はない。先行パーティーの様子からも、あまり難しくなく越えられるのかもしれないが、僕らは念のため、一段登ったところにあるピナクル状の岩にスリングでランニングをとり、最悪下まで落ちていく事の無いよう安全をみる事にする。ケンタのビレーでコバがトップで登る。最初が少し嫌らしいが、少しずつ上がると右手にガバがあり、そのあとは結構簡単に登れる。登ったところにも新しいボルトが2本打たれていて、これで後続をビレーできる。

ここからはなかなか快適な稜線歩きとなる。多少ガレ場はあるが、ほぼ稜線上を歩け、適度に雪があったりして気持ちがいい。目の前の朝日岳がどんどん近づいてくる。振り返ると茶臼岳の大きな山体が迫る。高度感もなかなかで、バリエーションルート故の楽しさを味わいながら進む。

するとあっという間に頂上直下へ。目の前には切り立った壁があり、その左側がネット上の記録によく出てくるスラブ状。一見ここも悪そうに見えるがこれを越えれば頂上。ここはエビに最後の核心のリードを任せる。と、意外にもすんなり行ってしまう。続くケンタも。実はとりついてみると一枚岩でもなく、スタンスも結構ある。ここも気持ちよくクリアすることが出来た。この上はもう山頂。約3時間の楽しい時間が終わってしまった。振り返ると登ってきた東南稜が茶臼に向かって鋭く落ち込んでいる。一気に気持ちが高揚してくるのを感じた。緊張してたんだなあ。実に充実した一日でした。

今回、これまで冬季バリエーションを経験したことのない3人が、初めて短いながらバリエーションに挑んだこの冬前半の目標。自分達なりに準備をし、なし得たことは少なからず自信になったと思う。何事も最初の一歩からだ。

北アルプス 霞沢岳 記録

- 場所:霞沢岳

- 日程:平成27年3月27日~3月29日

- メンバー:タカタカ(L)・サイトー・かおり(記)

- 記録

3月26日 晴れ ☀ (さいたま新都心駅~新島々駅駐車場)

前夜東京出発。木曜日の23時にさいたま新都心駅集合とあって、電車や駅は飲んで帰るサラリーマンの群れである。そんな中、雪山装備でモッサモッサと歩いて電車に乗る。早速さいたま新都心駅で酔っ払いに絡まれる・・・ピッケルさえ構えていれば楽勝なのだが、あいにくザックに固定されているので、駅員さんの所へ逃げ込む。恐るべし。

23:00 タカちゃんLに助手席を任せ、後部席で爆睡モードに入った私を乗せ、サイトー氏の愛車がさいたま新都心駅を出発。暗転。気が付いたら、新島々駅の駐車場だった。

3月27日 晴れ ☀ (新島々駅~釜トンネル~入山~幕営地点)

7:00 タクシーにて釜トンネル入り口へ。

のハズだったが、予約していたタクシーが来ない。タカちゃんLが手配していたタクシー会社に連絡を入れるがなしのつぶて・・・駅で地元タクシーの番号を確認し再手配。落ち込んでいる彼女がかわいそうと同情していたが、すぐに来たタクシーに乗り込んで後部席で私と爆睡していた所を見ると、無駄な心配をしたようだ。

8:25 釜トンを歩きはじめる。8:50釜トン出口。

アスファルトの見える道路を快調にあるき、土木事務所入り口の看板をLが発見。大正池手前の道路が大きくカーブした所にある。思ったより近い。土木事務所まで行かずに、手前の斜面を尾根目指して登る。サイトー氏に先頭を任せ、ツボ足で歩きはじめる。樹木が多く結構急な斜面を直登。左手に穂高・後方に焼岳・下方に大正池を望み、贅沢の極み。

途中、傾斜がキツく私が真っ先に音をあげアイゼンを装着。

大木をくぐり、ラッセルをし、急登にあえぎながら、テン場を探す。ちなみに、その苦労の大半をサイトー氏が担う。もちろん私達も先頭を交代した・・・・・・・・・・・が。

途中休憩を取りながら、テン場になりそうな平地を探すがあまり見つからない。タカリーダーの事前調査で目星をつけていた高度を過ぎてもまだ無い。

14:30 2100メートル地点で眺め・地形・風よけすべてをクリアする場所を発見!

春分の日を過ぎ日も長くなったおかげで、山行・宴会ともにリーダーの指示のもと長い宴会となる。西斜面のテン場は穂高・焼岳が赤く染まり、6時頃まで明るいし。

3月28日 曇り→晴れ (テン場~頂上~テン場)

4:30 起床 食事をし、ハーネスを着け出発準備。緊張しているタカリーダーと私は、昨夜の宴席が別人のように口数が少ない。

6:10 出発 テン場をすぎると急斜面が続く。踏み跡の無い雪の斜面を登る。岩場出現。サイトー氏を先頭にザイルを出す。セルフビレーを取っている最中に、、私がザックにサイドポケットに入れていた水筒を落とす。中にしまい忘れていた!ザイルで確保してもらい水筒を救出に向かうが時間ロスを反省。これでは豆狸と言われてもしょうがない。お豆だ。

「豆狸。水筒を救出して引きつり笑い」

「豆狸。水筒を救出して引きつり笑い」

「リーダーとナイフリッジ。この姿も慣れれば平気」

「リーダーとナイフリッジ。この姿も慣れれば平気」

「頂上直下。焼岳を望む」

「頂上直下。焼岳を望む」

岩場を登り、つぎにナイフリッジが出てくる。焼岳の頂上を同一目線で眺められる。難所を過ぎると、あとは頂上への緩やかな登りだ。お豆のくせに先頭を歩かせてもらう。まさに『僕の前に道はない 僕の後ろに道は出来る』だ。

9:50 登頂 360度の絶景。筆舌に尽くし難し。

タカリーダーも感激したのか、いつもはフルフェイスのマスクで日が沈むまで絶対に脱がない目出帽を脱いでの記念撮影。

「頂上と穂高とタカリーダー」

「頂上と穂高とタカリーダー」

「無事に登頂したサイトー氏の苦労がにじむ背中と焼岳」

「無事に登頂したサイトー氏の苦労がにじむ背中と焼岳」

太陽は少し隠れて、風が出ていた。風を避けて大休止。雪の風紋が美しい。ツバメが一羽大空を旋回している。私の隣ではタカリーダーが行動食のシリアルを雪の上にボロボロ落としながら食べている。

往路を戻る。途中越えてきた難所に注意しながら、テン場までもどる。

越えてきた岩場を懸垂下降で下る。残置するシュリンゲを設定するが、既製品しか持ち合わせていない私たちは、ここでもサイトー氏に現場指導を受ける。結ぶ方式であれば、結び目をほどいて、つなぎ合わせ長くも短くも出来る。教えが大変ありがたい。

ここで、初めて他のパーティに出会う。懸垂が終わるまで暫し待ってもらう間に、サイトー氏が話かける。どうやらカップルだったらしく、サイトー氏が少しソワソワしている。

最後にタカリーダーが懸垂下降で華麗に着地すると、カップルの女性が『地図とコンパスを落とした?』と。

親切にタカリーダーが落とした地図を拾って届けてくれたのだ。しかし驚くべきは1700m弱で落ちていたとの事。登り始めてすぐに落とした事になる。早っ。私も人の事は決して言えないが、リーダーもお豆予備軍か・・・?

12:10 テン場到着。このまま下山するかどうか協議するが、天気・設営地点・見晴・メンバーどれをとっても下山するのがもったいなく、もう1泊を霞沢岳の中腹で過ごす。本日も穂高・焼岳を照らす夕日が美しい。

3月29日 晴れ (テン場~釜トン~新島々~帰京)

4:30 起床 食事。昨日でピークを踏み、下山のみなのでタカリーダーと私は本来通りカシマシイ。

6:00 出発。休憩も長くとり、景色を惜しみつつ下ったつもりだったが、あっと言う間に着いてしまった。

7:35 下山終了。土木事務所入り口で装備を外す。携帯が通じるので、タクシーに電話する。

8:15 釜トンを抜け、人里に。

今回も、サイトー氏・タカリーダーには大変お世話になりました。最後まで抱腹絶倒な3日間でした。力量不足を怒らずに助けてくれたサイトー氏。段取りから宴会部長まですべてを頑張って手配して楽しませてくれたタカちゃん、深く感謝しております。