メンバー: こば(L)、あずさ(記)

日程:2016年8月31日(前泊)~9月3日

事の始まりは、釣り雑誌Fly Fisher2015年2月号の表紙だ。二段目に丸く美しい緑の釜を持つ、三段の滝。それこそが、春川の三滝のうち、本流に掛かる正面の滝だった。

それから1年半。私が事あるごとに「春川に行きたい~」「ダイレクトクーロワールってルートが、山頂に突き上げるからいいらしいよ~」などと言い続けた甲斐もあって、こばLが「この8月に行こうか。」と、同行してくれることとなった(本当は私がリーダーをするなどという話もあったが、そこはやはり経験値の差があるのと、前情報が少なかった為にお願いすることになってしまいました…)。

【一日目】8月31日(金)

19:30 東京出発

23:00 あ・ら・伊達な道の駅

別にふざけている訳ではない。こんな名前の道の駅が本当にあり、そこで前泊したのだ。静かで広く、過ごしやすい場所だった。

【二日目】9月1日(土)

04:00 起床

↓車移動

06:30 大湯温泉出発

例の道の駅から車を1時間半ほど走らせると、皆瀬大湯の阿部旅館付近までたどり着く。皆瀬川に掛かる林道は、阿部旅館から少し離れた場所に入口がある。

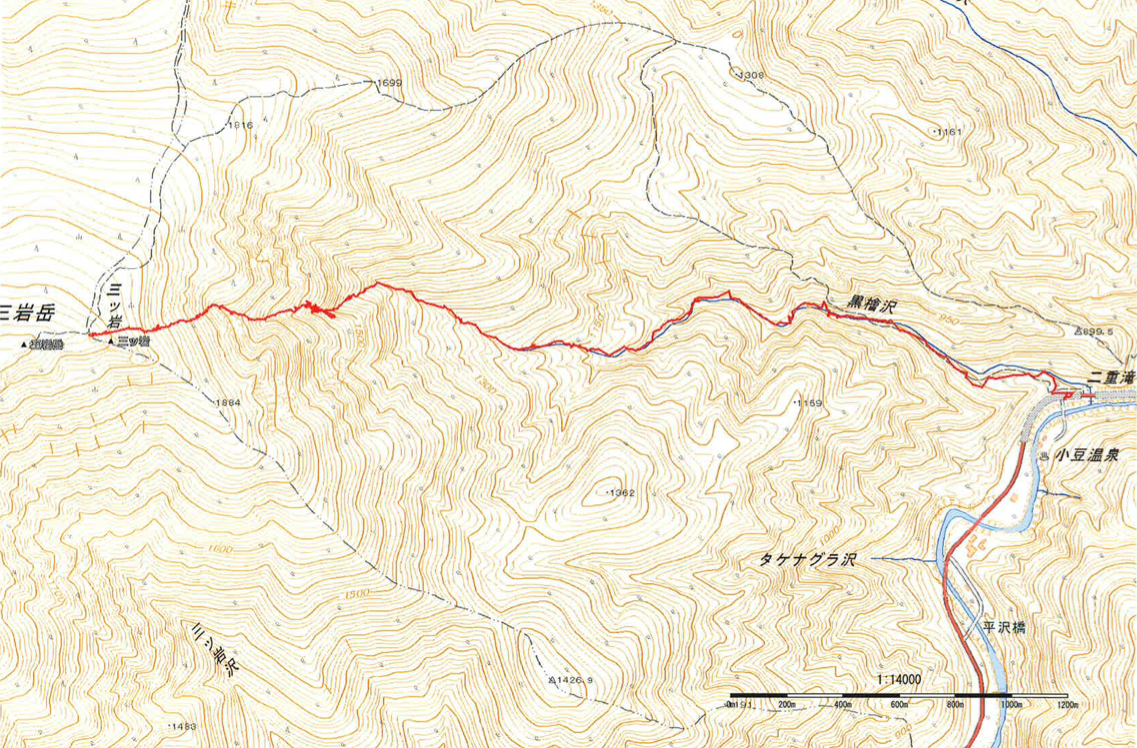

最終日には、虎毛山から赤倉橋方面へ下山し、秋ノ宮温泉郷からタクシーで大湯まで戻ってくる算段だ。

正面のピンクテープが林道の入口。手前は、駐車出来る広いスペースがある。

正面のピンクテープが林道の入口。手前は、駐車出来る広いスペースがある。

虎毛沢との出合いまでの林道には、例の通行禁止の橋が…。

渡った先も、ものすごい梯子。

林道から見た皆瀬川は、心なしか水量が多めに見える。

林道から見た皆瀬川は、心なしか水量が多めに見える。

こんなかわいいキノコも生えていた。食べられなさそう…。

こんなかわいいキノコも生えていた。食べられなさそう…。

08:25 虎毛沢出合

地形図では対岸へ渡る林道が続いているようだが、近くには見当たらないので徒渉。

地形図では対岸へ渡る林道が続いているようだが、近くには見当たらないので徒渉。

08:50 春川入渓

対岸へ渡って少しだけ藪を通ると、すぐに春川となる。

出合から三滝までは平凡な河原歩きが続くが、所々スラブ壁の片鱗が見え隠れする。

出合から三滝までは平凡な河原歩きが続くが、所々スラブ壁の片鱗が見え隠れする。

それにしてもいい天気だ!

最初の滝は、左岸にロープが下がっているので、その助けを得て越える。

最初の滝は、左岸にロープが下がっているので、その助けを得て越える。

10:15 三滝

写真左が本流の滝で、Fly Fisherの表紙になっていたものだ。

写真左が本流の滝で、Fly Fisherの表紙になっていたものだ。

本当は、更に左にも沢が合流していてその奥にも滝があり、合わせて三滝という。

本流の滝は、一番右の滝のバンドから中間の尾根に入り、難なく高巻く。

高巻き中に、右の滝から見た本流の滝

高巻き中に、右の滝から見た本流の滝

緑の美しい釜は見る影もない。なんてことだ…半分くらいこの為に来たというのに…。

林道で感じた水量の多さは、どうやら勘違いではなかった様だ。台風のせいだろう。

失意の三滝だったが、ここからは美しい亀甲模様のナメが続く

虎毛模様

虎毛模様

中でもこの場所は一番奇怪だった。まるで、プールのウォータースライダー。

中でもこの場所は一番奇怪だった。まるで、プールのウォータースライダー。

11:30 万滝沢出合

写真は、万滝沢側からのもの。

写真は、万滝沢側からのもの。

私は見に行っていないが、万滝沢出合手前の幕営地はすごーく快適そうな草地だったらしい(リーダー談)

万滝沢から先は、アクアステルスなら快適に登ることのできるスラブ滝が続く。

台風の影響だろうか。釜の緑が濁って見える

泳いで取付く

泳いで取付く

この滝は、本来なら正面から取付くことのできる水量だが、今日は勢いが激しすぎて右壁の微妙なクラック沿いに上がる。

美しいスラブにはしゃぐこばL。カメラの水滴が玉に瑕

美しいスラブにはしゃぐこばL。カメラの水滴が玉に瑕

12:05 四滝

四つのスラブ連瀑から、四滝と呼ばれるらしい西ノ又沢出合前の滝場。

全て快適に登れるので、他のパーティのコースタイムからして、ここで遊びほうけていたに違いない。

上から見ると、釜が見事な円形を描いている。まるで人工物の様だ。

12:15 西ノ又沢出合

地形図上では西ノ又沢との記載はないが、皆ここをそう呼んでいる。

この沢を詰めると、虎毛山北東のコルに突き上げ、そのまま虎毛沢へ下降することが出来る。次来る時は、こちらを使って皆瀬川周遊も楽しいだろう。

予定では西ノ又沢近くで幕営するつもりだったが、出来るだけダイレクトクーロワールに近付きたいのと、二人だけで狭い場所でも幕営できる為、更に進むことにする。

(西ノ又沢出合より手前には、狭いが幕営できる場所があった。)

時間に余裕があるからか、巨岩で遊ぶリーダー。

10mスラブ滝は左から登り、

その上の20m滝は右から高巻く。

13:30 幕営

三俣少し手前の左岸で幕営することに。それほど広くないが、二人なので丁度良い。

夕食は、リーダー特製の和風ポトフ。ジャガイモの代わりに使った里芋のとろけ具合が絶妙で、ほっぺたが落ちそうだった。白米と一緒に食べると、とろろごはんを食べている気分になるのがまたいい。

【三日目】9月2日(日)

04:30 起床

06:00 出発

幕営地を出てすぐで三俣に入るので、左右に気を付けながら真ん中の本流を進む。

本日最初の滝は、左から登る。

今日も天気がいい。滝の奥に、虎毛山の尾根が見える。

登れないと評判の三連瀑、一番下の滝が見えてくる。

ここは、近づきすぎないうちに左岸の尾根から高巻くが、どうにも取り付けず、灌木とハンマーを頼りによじ登る(地形図的には、少し戻れば楽に取り付ける尾根なのだが、面倒くさがった結果だった)。

この高巻きは、沢側に近付く程に山ブドウの藪が酷くなり、一時的に藪漕ぎ6級状態だった。もう行きたくない。

07:40 ダイレクトクーロワール出合

評判通りパッとしない出合で、見過ごしてしまいそうだ。

ダイレクトクーロワールの代名詞とも言える、60mスラブは、思ったより規模が小さい。

70mや40mとも言われるが、50mロープが少し足りないくらい(2ピッチで登った)なので、やはり60m位なのではないだろうか?

1ピッチ目は左から登り、2ピッチ目は右から。

1ピッチ目は意外とゴム靴が効かないので、ホールドの多い左からが行き、途中で右に移る。2ピッチ目は難しくない。

1ピッチ目を登るリーダー。私は、2ピッチ目でリードさせてもらう。

この二連瀑は、一段目:左壁から、二段目:灌木を掴みながら右壁。

こばLは、二段目をエイドで登ろうと苦心していたが、諦めたようだった。

私は、二段目は先に登ったリーダーに引っ張ってもらい、ゴボウで登った。つらい。

この後の5mくらいの滝で、ゴム靴では登れないぬめりだったため、右のルンゼから高巻き、2つ程滝を飛ばす。ここは、目的の滝を丁度良く巻くことが出来た。GPSとリーダーの観察眼さまさまだった。

高巻き後は、いくつかの小滝を越して、ツメに入っていく。

その間は、終始コンテ(?)状態になっており、正直歩き辛かったが、結果的には私の腕の力だけでは心もとないツメだったため、時間短縮につながったのではないかと思う。

最後のツメは、灌木を掴みながら、スタンスの少ない壁をよじ登り続ける地獄だった。

※辛すぎて写真はありません。

しかしその甲斐あってか、飛び出した先の頂上は、素晴らしい草原が広がっていた。

14:10 虎毛山山頂

結局、ダイレクトクーロワールの攻略には6時間半近くかかってしまったが、明るいうちに山頂へ到着することが出来た。今夜は、山頂避難小屋で夜を明かすこととする。

小屋の周りにはかわいい花が咲いていた。何というのだろう?

余談だが、この避難小屋は何故かタイガース一色だ。「虎」毛山だから…?

夕飯はカレー。疲れた時のカレーは食が進む。

避難小屋は非常に居心地がよく、快適な一夜だった。

【四日目】9月3日(月)

04:30 起床

06:00 出発

短い時間だったが、虎毛山ともさよならだ。

登山道で振り返ると、朝日を浴びた虎毛山が、まるでダイヤモンドヘッドの様(?)。

名付けて、ダイヤモンド虎毛。

下山路も、美しい森だった。

途中、ミツバやミズ、フキなどが群生しており、手土産に採取する。

08:45 赤倉橋下

ここまで約3時間。疲れているからか、ミツバに気を取られていたが、若干遅め。

この先の車道で電波が入り、仙秋タクシーさんに電話し、高松岳の登山口近くで拾ってもらう。

11:00 車デポ地(皆瀬大湯)

タクシーで1時間弱揺られ、ようやく出発地まで戻ってきた。

タクシーの運転手さんは流ちょうな東北弁の方だった。

その後は、阿部旅館さんの日帰り風呂に入り、5時間近くかけて東京へと帰京した。

最後に、私の我儘に付き合って下さったリーダー、本当にありがとうございます!一人じゃ一生来られなかったと思います…。

しかし、結論から言うとダイレクトクーロワールは6時間の壮大なるツメです。次春川へ行くときは、虎毛沢へ下降する西ノ又沢を行きたいですね!!

コースタイム:

1日目 19:30東京-23:00あ・ら・伊達な道の駅

2日目 06:30大湯-08:25虎毛沢出合-08:50春川入渓-10:15三滝-11:30万滝沢出合-12:05四滝-12:15西ノ又沢出合-13:30三俣手前幕営地

3日目 06:30出発-07:40ダイレクトクーロワール出合-14:10虎毛山山頂

4日目 06:00出発-08:45赤倉橋-11:00大湯

<米子沢は薄曇りで寒かったあ>

<米子沢は薄曇りで寒かったあ>

二俣付近のナメ

二俣付近のナメ