2019/7/20〜22

メンバー:ウエ(L)、つかみ、あず(記録)

待ちに待った北鎌尾根!入会してから約5年、やっとクラシックルートへの第一歩を踏み出すことができました。

女性3人ということと、テン泊装備で挑むということから、今回は最も行程が短く体力的にイージーであると専らの噂である水俣乗越経由のルートを取ることとしました。

当初の予定では19日から入山し22日を予備日として残すということになっていましたが、ここ数週間ほど活発に活動しては登山者を苦しめている梅雨前線と、数日前から日本海へ近づいてきている台風の影響で、私たちも例外なく山行の日程を後退させざるを得なくなりました。

撤退やアタック待機に予備日を使用することができなくなってしまったので、行程は再確認が必要に。体力的、天候的に可能なら初日(20日)は北鎌のコルで幕営、体力的に辛かったり2日目(21日、アタック日)の天気予報が不明瞭で撤退覚悟の場合は北鎌沢出合で幕営、という大まかに2通りの行動目標を立てることとしました。

7/20

06:00 上高地

当日、5:30にバスターミナルに集合したのち共同装備の振り分けやトイレ休憩を済ませ、6:00には上高地を後に。

この時期に入ると一般登山道もハイシーズンとなるので、沢渡からのバスも05:30に上高地に着きます。早いことは良いことですね。

前夜の雨で川霧烟る河童橋

前夜の雨で川霧烟る河童橋

長雨のためか水量の多い梓川

長雨のためか水量の多い梓川

10:45 大曲

それにしても、リーダーのウエさんの足がめちゃくちゃ早い。本来なら本日中に北鎌のコルへ辿り着くのが最善なので当然の速度なのですが、やはり普段からバリエーションに通っているウエさんと、最近サボりがちな上荷物の軽量化に失敗した(この件は後々他のメンバーが私のザックを持ち上げたことで発覚)私では、キャパシティが倍近く異なっていました。殿のつかみさんも「暑い」などと言いながら、あまり体力を消費した風ではないので余計に私の心をえぐる…。

大曲まではコースタイムより大分早く通過し、本日の核心部「水俣乗越までの登り」へ突入です。

水俣乗越への登り途中、上高地方面を振り返って

水俣乗越への登り途中、上高地方面を振り返って

12:05 水俣乗越

途中、どこかの屈強な学生3人(内2人は女性…!)が100L近い大型ザックを背負い私たちを抜かしていったものの、コースタイムよりは巻き気味で到着。

彼らも21日に北鎌尾根へアタックするらしく、幕営は北鎌のコルとのこと。コルには2張程度幕営できるとは聞いていましたが、体力の消費具合も考えると今夜は北鎌沢出合で幕営かな、という雰囲気が隊の中に流れ始めました。

水俣乗越の道標

水俣乗越の道標

水俣乗越で15分ほどの大休止を取り、天上沢の下りが始まります。

天上沢の下りから針ノ木岳方面

天上沢の下りから針ノ木岳方面

天上沢の斜面からは、後立山南部と思しき山影が見え隠れします。こう見ると水俣川遡行の方が早いのでは、などと錯覚させられますが、騙されてはいけません。

天上沢から北鎌取り付きまでの下りは、ひたすら沢型を下るだけなので、基本的には迷ったりしないと思います。

一つ注意点があるとすれば、水俣乗越から天上沢の雪渓まで下る踏み跡が途中まで非常に脆いということでしょうか。水俣乗越から下り始めてすぐは斜度がきつく崩れやすい、いわゆる沢の詰めの様な雰囲気です。途中からはジグザグで歩きやすい踏み跡に変わりますが、これを見逃すと滑落必至の雪渓スケートリンクへご招待されてしまいます。

ここからは雪渓に下りて下降する。-ウエさん撮影

ここからは雪渓に下りて下降する。-ウエさん撮影

天上沢を下り始めて2,30分ほどすると、避けることができない雪渓が姿を現しました。私とウエさんは軽アイゼンを持参していたので、念のためそれを装着。つかみさんは軽アイゼンはなしとのことなので、ストックとキックステップで私達2人の後を追います。

思うに、この時使用した軽アイゼンももっと小型で軽量なものにできたはずなので、こういうところから軽量化失敗の流れができあがっていたのかもしれません。人によっては軽アイゼンも要らない程度の斜度と距離だったので、持ってこないというのも一つの手だと思います。

雪渓終了後の天上沢下降-ウエさん撮影

雪渓終了後の天上沢下降-ウエさん撮影

雪渓が終わってからは、ダラダラと無駄に長い天上沢と時々横断する枝沢に辟易しながら下降を続けます。

14:50 北鎌沢出合

北鎌沢出合のケルン

北鎌沢出合のケルン

北鎌沢出合に到着したのは15時も近い時間帯でした。

これから北鎌沢を詰めれば、どんなに早くとも2時間半はかかること、そして北鎌沢の水量がなんだか思ったよりも多いことで、遡行へのモチベーションはだだ下がり。今日はここまでで行動を終了すべきだ!という意見は出合到着前には固まっていて、出合に着き次第幕営地探しが始まりました。

ちなみに、北鎌沢出合の幕営地はいくつか適地がある様で、私たちは出合に一番近く且つ一番広いと思われる砂地にテントを張りました。3人用テント(mont-bell ステラリッジ3型)で丁度入りきるくらいの面積だったので、それより大型だと設営に苦心するかもしれません。

また、ラジオ(NHK第2)なら電波が入ることも確認できました。

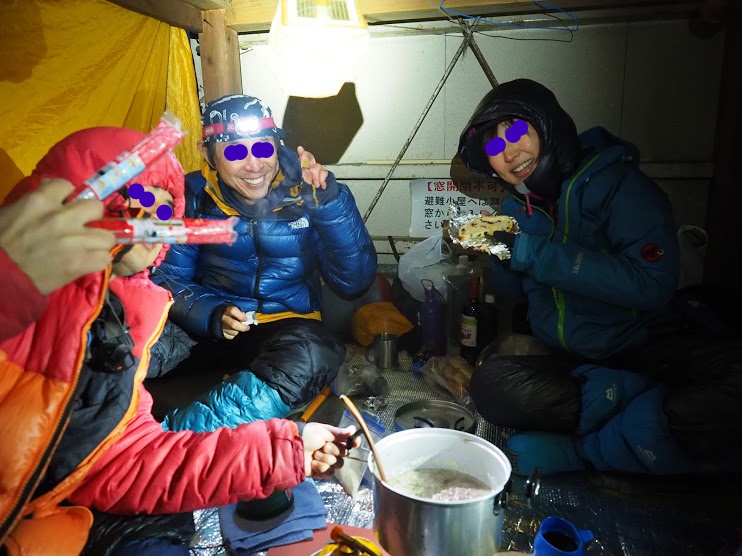

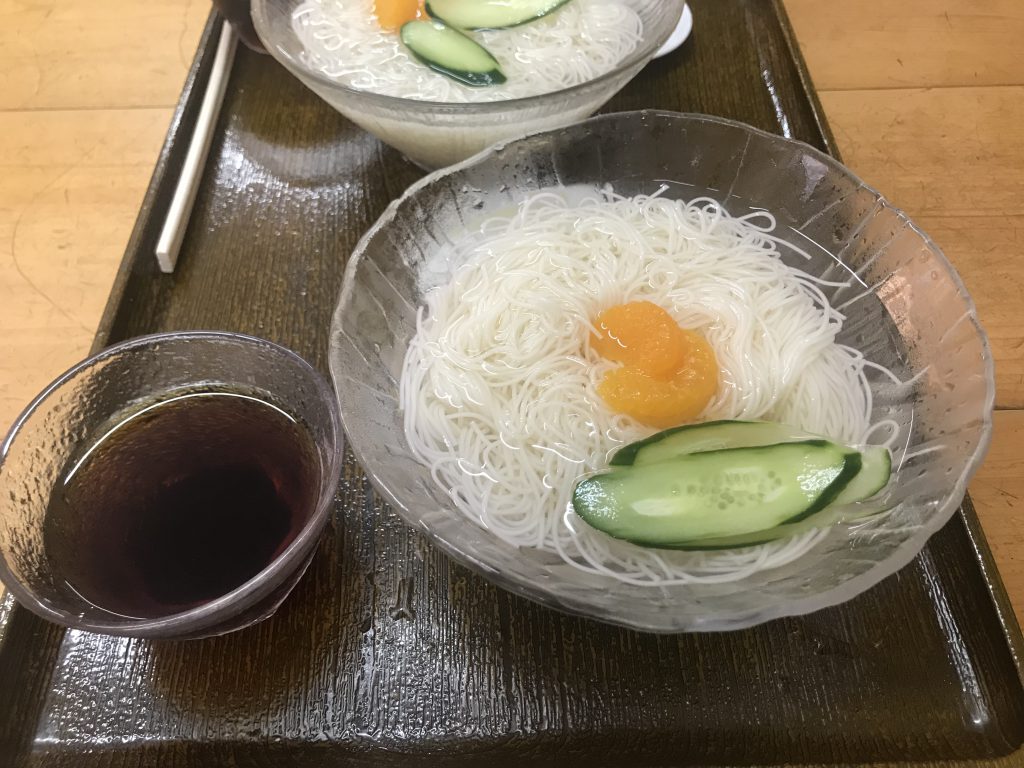

17:00頃 夕食

夕食の生姜焼きはウエさんお手製

夕食の生姜焼きはウエさんお手製

今夜の食担はウエさんで、メニューは豚肉の生姜焼き。こういう手の込んだ山飯にこんな場所ですらありつけることに感謝しながら、明日への英気を養います。

天候は比較的良好。ヤマテンによると明日も日中降雨の可能性が低い様なので、安心して床に就く。19:30頃には就寝。

7/21

04:40 出発

北鎌沢遡行からの行動開始ということで、3時頃に起床し、ある程度明るくなったこの時間帯に行動開始しました。

無雪期のセオリー通り、コルに飛び出す右俣を遡行。

しっかり水の流れる北鎌沢右俣

しっかり水の流れる北鎌沢右俣

それにしても、前日からわかっていたこととは言え北鎌沢の水が尽きる気配がありません。最初から最後まで普通の沢遡行と同じくらいの水量が流れている様に感じました。

過去の記録を検索していると、伏流している箇所があることや、途中で水が枯れる様な記述も散見されますが、前々日にも雨が降っていた今回は例外だった様子。とは言え、ぬめったりはしていなかったので遡行難度はそれほど高くなかった様に思います。日頃から沢遡行をしていたことがこんなところで生きるとは…。

遡行中の癒し、お花畑

遡行中の癒し、お花畑

沢の両岸には、ニッコウキスゲをはじめとする白や黄色の高山植物が咲き乱れ、朝から登り続けている私たちの心を癒してくれました。

それにしても、この水量だと前日にコルまで詰めあげたはずの学生3人はもっとびしょ濡れになったに違いありません。あれだけの荷物を背負ってこの沢を難なく登るとは、流石の体力だと終始関心しきりでした。

そうこうしている内に最後の詰めが近づいてきます。

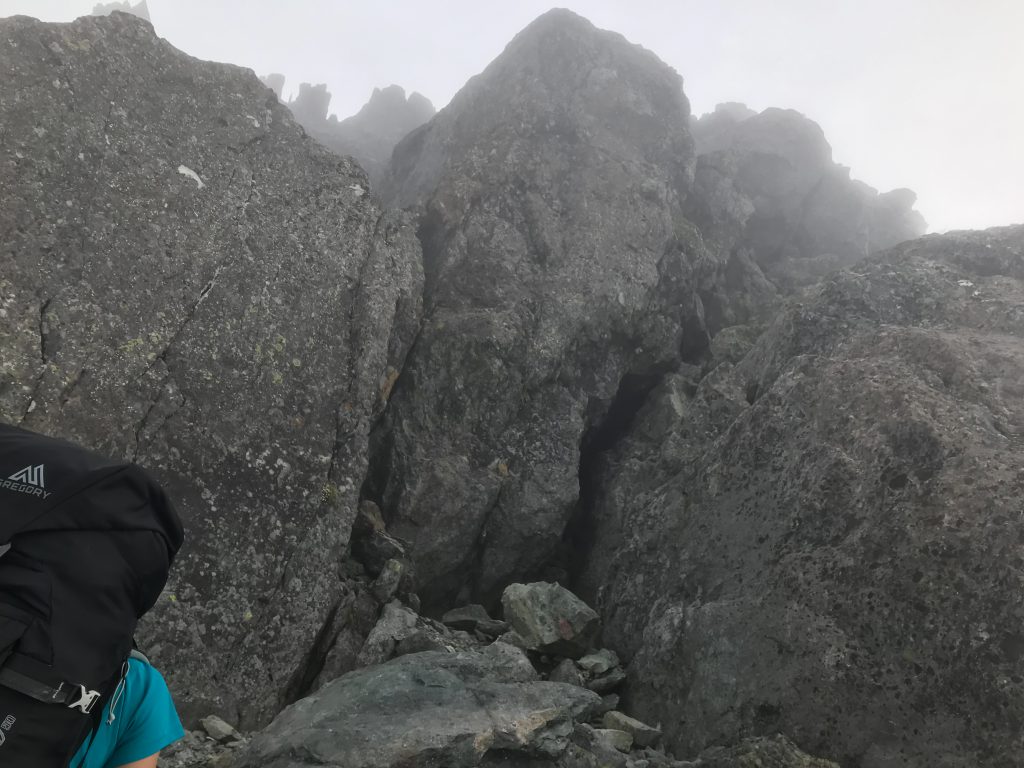

もうすぐ沢の詰めに突入

もうすぐ沢の詰めに突入

この枯れそうな滝の上の詰めが、北鎌沢の中では一番の核心だったのではないかと思います。

地形図上は綺麗な沢型から崖表記となりコルへと詰めあげる部分です。

沢筋とニッコウキスゲに導かれるまま右方向へ詰め続けると、そこに待っていたのは草付きと岩壁のミックス。

後からわかったことですが、途中から少し左寄りに詰めていき踏み跡を見つけるのが正しいようで、草付きをなんとか攻略した私たちは、コルの北東側にある数メートル高い位置に飛び出してしまったのでした。それでも同じようなミスをした先人は何人もいるようで、詰め上げた稜線からコルへ下る踏み跡が明瞭についていたのには少し笑ってしまいました。

07:40 北鎌のコル

北鎌のコル付近に設置されたレリーフ

北鎌のコル付近に設置されたレリーフ

途中まで順調な進みでしたが、草付きに苦戦している間に行動開始から3時間が経過してしまっていたようです。

その後北鎌のコルから独標取付きまでは、ただひたすら明瞭な踏み跡を登り続けます。

右手は硫黄尾根と裏銀座方面の展望良し

右手は硫黄尾根と裏銀座方面の展望良し

尾根の右手側は、燃えるように赤い硫黄尾根と美しい緑の西鎌尾根から裏銀座の展望がよく飽きることはないものの、これに気を取られて撮影などしていると瞬く間に時間を取られてしまうので注意です。

09:35 天狗腰掛け辺りから独標を眺める

独標の全貌

独標の全貌

この時私たちはまだ気付いていませんでしたが、この写真でも既に独標のトラバースラインがはっきりと見て取れます。

10:03 独標トラバースの取り付き

独標トラバースの目印の固定ロープ

独標トラバースの目印の固定ロープ

いくつもの記録で見飽きるほど見た独標トラバースの固定ロープ。

様々な記録で「独標が核心!」と書かれているのでどんな困難が待ち受けているのかと思いましたが、このトラバース自体はそれほど難しいものでもありませんでした。問題はそのあとのルート取りにあったのですが、私たちはこの時点ではまだ気付いていません。

トラバースラインの明瞭な踏み跡

トラバースラインの明瞭な踏み跡

トラバースラインは近付くと非常にわかりやすく、遠くから見たとき何故わからなかったのかと思うほど。

10:25 独標トラバース中の小チムニー

トラバース終盤の小チムニー-ウエさん撮影

トラバース終盤の小チムニー-ウエさん撮影

写真の残置スリングのかかったチムニー状の岩場を超えた後、草付きの壁へ取り付くと独標の尾根上に出られるらしいのですが、私たちには引き続き明瞭に存在を主張してくる巻道しか目に入らず、トラバースを続行。

この小チムニーを登る際、ザックが重くて登れそうになかったので荷揚げしてもらいましたが、この時に私のザック重すぎる問題が発覚。スミマセンデシタ。

10:56 トラバース終了直後、GPSと地形図を睨むウエさん

位置確認中

位置確認中

この後、小さなピークを都度巻きながら穂先の取り付きを目指します。

しかし、この巻き道が後々私たちに悲劇をもたらすこととなる…。

美しい稜線-ウエさん撮影

美しい稜線-ウエさん撮影

独標を過ぎてからは、終始このような稜線風景。まさに「北鎌尾根」といったような山容です。

ここからP15の尾根に乗るまでの詳しい写真を誰も撮っていないことからもわかりますが、この先は主張の激しすぎる巻道に惑わされては尾根に復帰し、というようなことを2、3回ほど行った為に無駄な体力と時間を消耗してしまいました。

巻道の多くは大きなピークの右側に付いており、入口付近は踏み跡が非常に明瞭。お花畑も美しく、ここから行くのが楽でいいよ!と登山者を誘い込みます。しかし、この巻きたい欲に惑わされず、稜線上を行くように心がけることが、北鎌尾根を安全かつ気分良く楽しむ為の秘訣だと思います。

巻きすぎた時に、最初に気付いて復帰経路を見つけ出すのはいつもリーダーのウエさんで、自分の読図能力やルーファイ経験値の低さを改めて実感させられました。

14:57 P15を過ぎた辺り

霧がかかり始める穂先

霧がかかり始める穂先

この辺りから穂先が時たま霧の中に隠れるようになり、いよいよ天候的にもタイムリミットが近づいていることを知らされます。できれば視界明瞭のまま穂先に取り付きたかったので、少し気持ちが焦り始めます。

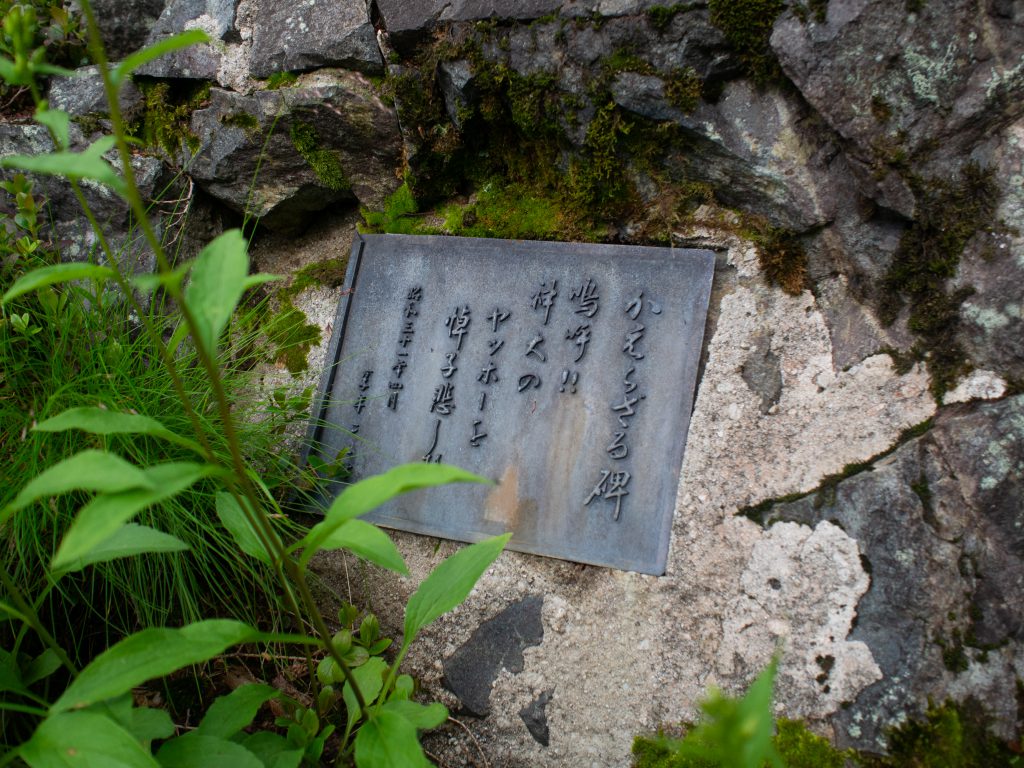

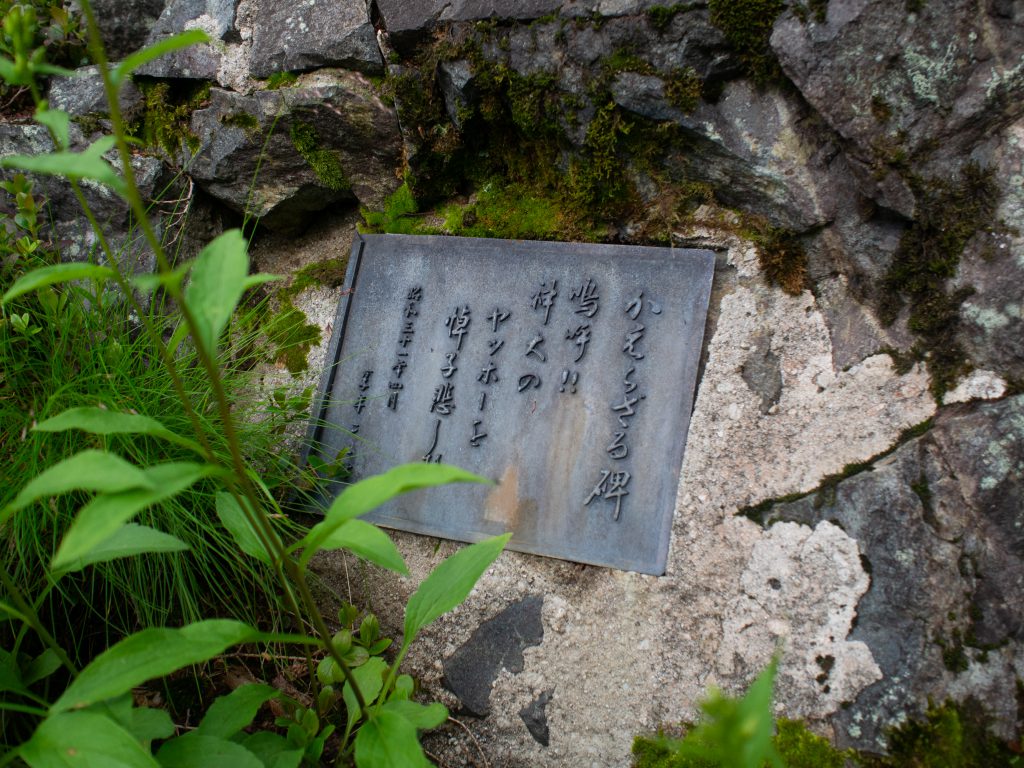

諸君頑張れ

諸君頑張れ

14:58、「諸君頑張れ」と記されているレリーフを発見し、いよいよ佳境か?などとぬか喜びをした私たちでしたが、ここから穂先の取り付きまでも意外と遠かった。当初の予定だと14時半か15時頃には山頂に立っているつもりだったので、コースタイム的には大幅に遅れていることになります。

15:25 北鎌平付近のビバーク適地

ビバーク適地の砂地の西面にはレンガのように石が積まれていて、風からテントやツエルトを守れる仕様になっていました。

ビバーク地から大槍を見上げる-つかみさん撮影

ビバーク地から大槍を見上げる-つかみさん撮影

この登り返しは今見ると直登すべきだったと思えますが、その時は崩れそうなスタンスや少し急な傾斜から正面は無いと判断し、左手に付いた踏み跡から側面へアプローチしガレた左側面をよじ登る判断をしました。

結局浮石が多かった事には違いなかったので、もしかしたら正面を直登していた方が早かったかもしれません…。

15:50 北鎌平付近

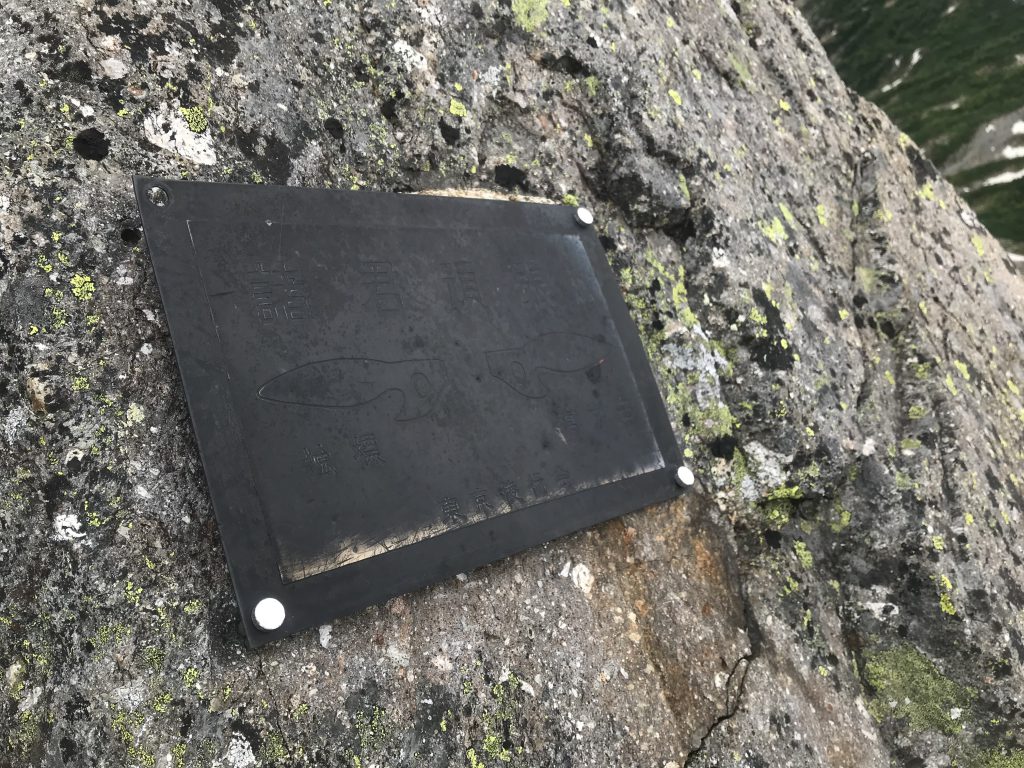

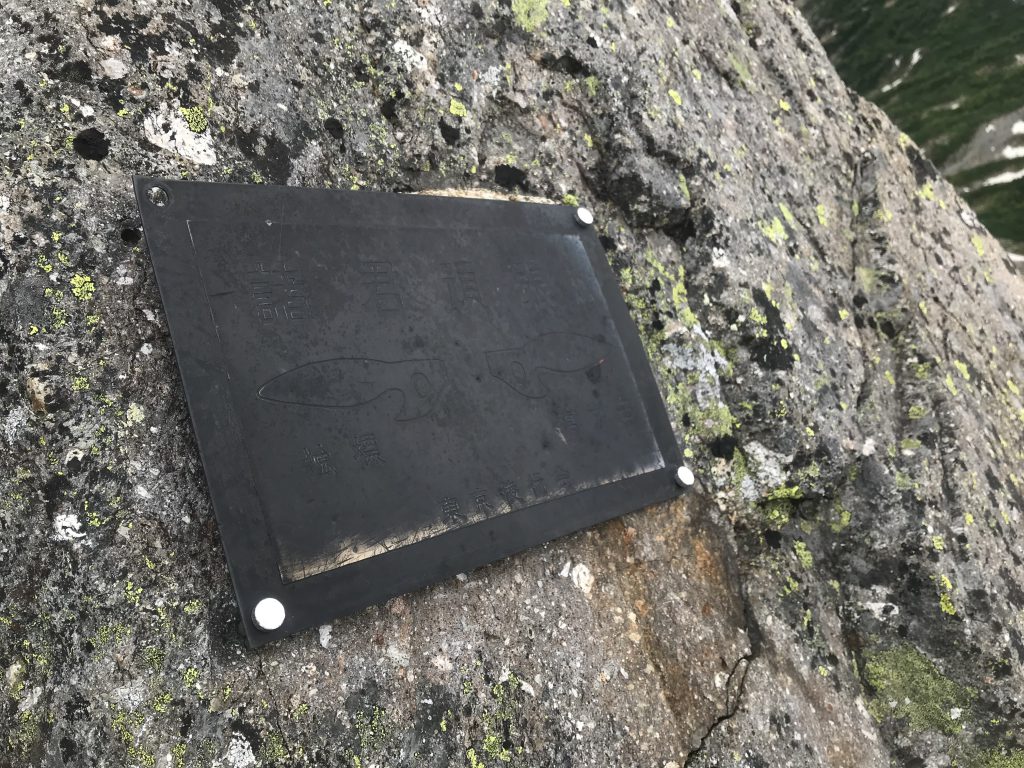

横浜蝸牛山岳会慰霊レリーフ-ウエさん撮影

横浜蝸牛山岳会慰霊レリーフ-ウエさん撮影

横浜蝸牛山岳会の慰霊レリーフ。先ほどの登り返しのすぐ後だったと思います。

後から調べると、このレリーフの設置箇所付近が北鎌平の入口であるらしいことが判明しました。

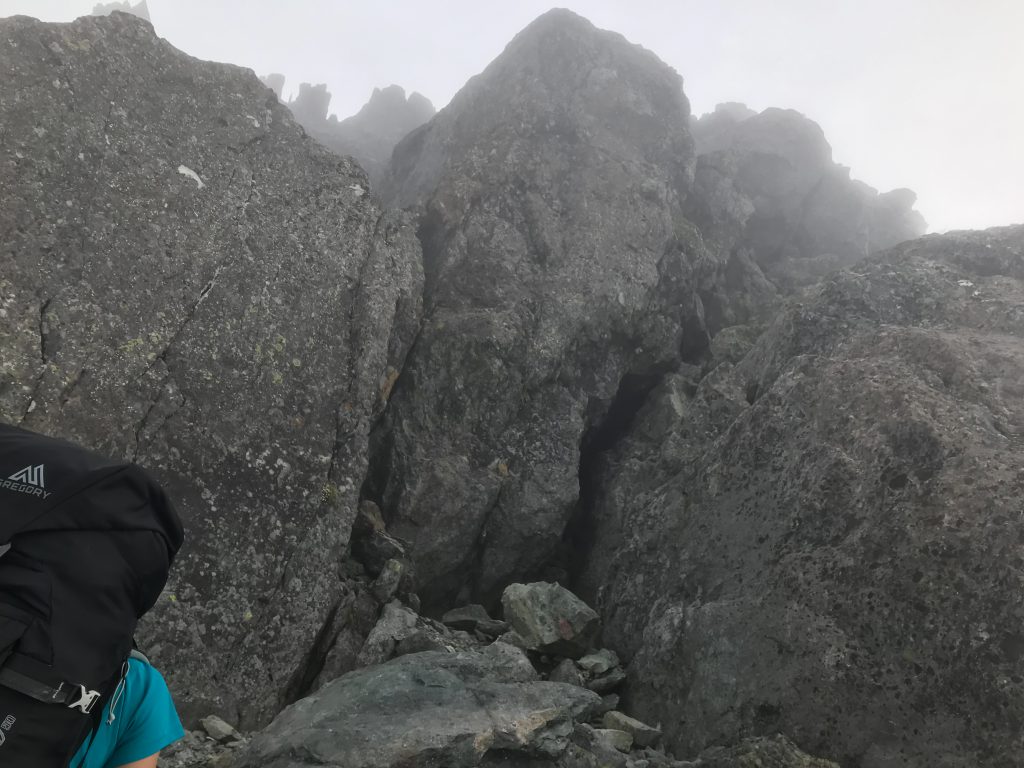

16:30 穂先取り付き

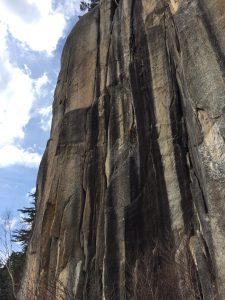

霧で先が見えない大槍の登り

霧で先が見えない大槍の登り

身体的な疲れと神経を使う浮石に時間を取られて、穂先に取り付けたのは16:30近くでした。ここからが正念場。

チムニー手前の偽チムニー-ウエさん撮影

チムニー手前の偽チムニー-ウエさん撮影

16:43「実工 TAC」と書かれた錆びた看板があり、その奥の尖塔の間にもチムニーらしきものがありますが、それはおそらく偽チムニー、騙しチムニーである、ということを声高に主張したい。登らなくても右から巻けたのに、例のチムニーかと思って登ってしまいました。完全なる登り損です。

16:58 山頂下のチムニー

例のチムニー

例のチムニー

写真右側の亀裂が例のチムニー。もっと近づくと、大体人1人くらいがすっぽり収まっても少し余裕があるくらいのチムニーだとわかります。

ここを直登する方針でいくと少し時間がかかるのは重々承知でしたが、ここを登らないで「北鎌登った」は何となく反則な気がしたので、全会一致で直登することとなりました。

しかし不思議なもので、このチムニーを登ってから槍の肩に降りるその時まで、今まで疲れで悲鳴を上げていた体からありとあらゆる疲れが吹き飛んでしまい、アドレナリンというものの効果をひしひしと感じました。

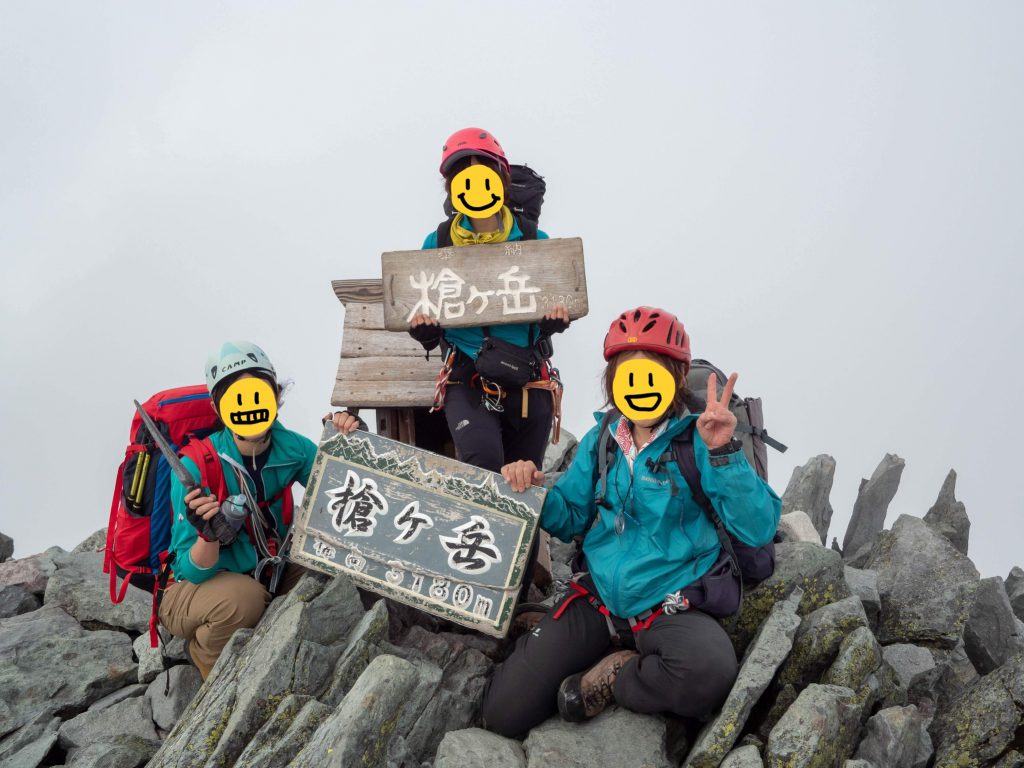

17:10 山頂

チムニーを突破すると、頂上の祠がはっきりと見えるようになります。

そして何とこの霧の中、頂上に登山者が!

何となく嬉しくなってルーファイが適当になってきてしまいますが、最後は格好良く祠の裏から飛び出たい!そんな気持ちを込めて、祠の真後ろにある少し急な壁を最後の力を振り絞って登攀しました。

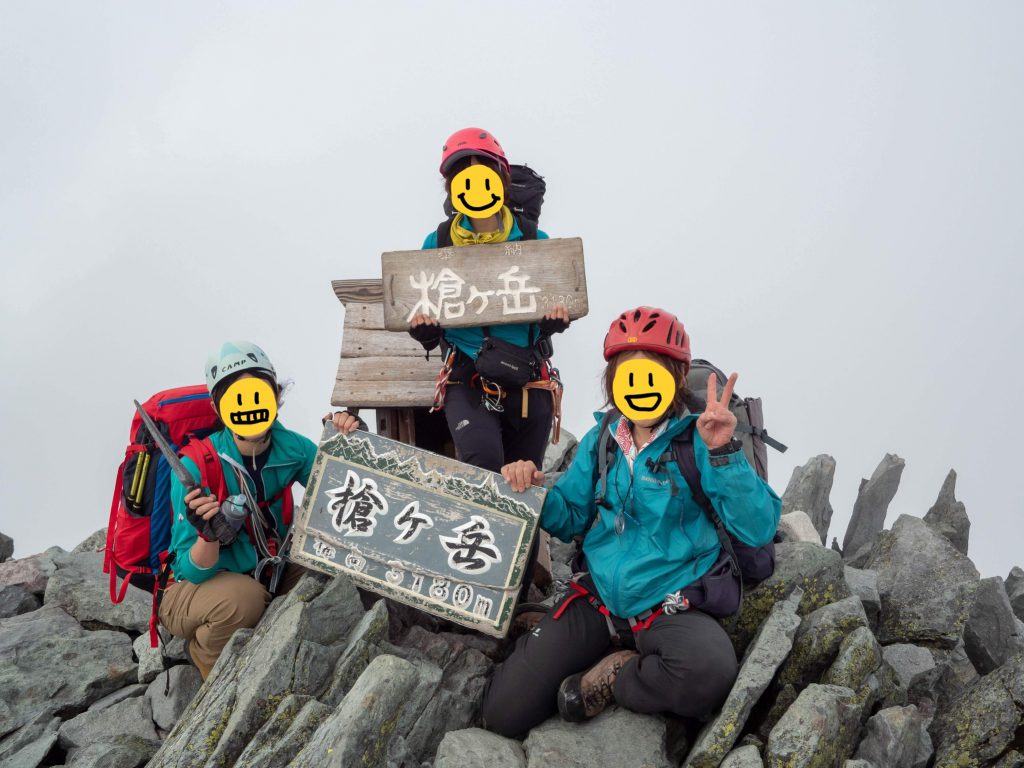

山頂記念撮影-つかみさんの写真フォルダから拝借

山頂記念撮影-つかみさんの写真フォルダから拝借

山頂では、私たちの登頂を見守っていた登山者の方々が親切にも撮影役を買って出てくれた上、一緒に登頂を喜んでくれました。北鎌から登頂しても不審に思われるだけだった、という話も聞くので不安でしたが、違うパーティなのにここまで祝ってくださる方々が居るとは、本当に運の良いタイミングで登頂できたと思います。

17:41 槍ヶ岳肩の小屋

山頂で少しの撮影タイムを取ってからそそくさと下山。

流石にもう肩の小屋の夕食には有り付けないだろうし、こんな時間にテント場の受付をする危険登山者として怒られるかなぁ…と思っていましたが、とても心優しい小屋のスタッフさんが受け付けてくださり、特別に夕食提供をしてもらえることに。何ということでしょう。今夜はα米とフリーズドライだと絶望していただけに、白米・味噌汁・ハンバーグ・生ビールという下界のような夕食にひどい安堵感を覚え、アドレナリンが抑えつけていた疲れがどっと出てきてしまいました。本当にありがとうございました。今度は安全な時間に再訪します。

20:00 就寝

夕飯で飲みきれなかったビールを片手に、余ったおつまみで短い晩酌をしてからこの日は20時頃に就寝しました。

7/22

この日は上高地へ下山するだけ。

雨の中暑苦しい雨具を着て発狂寸前の私が一人で騒いでいたこと以外は、何ら問題なく下山できました。

この下山でもう一つの課題、精神力を鍛えること(私限定)、が浮かび上がったのは言うまでもないです。

徳沢でソフトクリームとチャーハンの補給をしたりしながら、14時半前には上高地へ下山、無事に帰途へ着きました。

まとめ

クラシックルートの登竜門的存在、北鎌尾根を踏破することができたのは、私をこの山行に誘ってくださったウエさん・つかみさんの存在があったこと、そして今までバリエーションルートを経験させてくださった会の先輩方のおかげです。

尾根道に関しては全くのド素人でルーファイはリーダーに頼りきりであったことや、装備の取捨選択ができておらずつかみさんとウエさんの体力に頼ってしまったことなど、多くの反省点が見つかった山行でした。

北鎌尾根自体は浮石やザレが多く、こういったことを何度も経験している人でなければ精神力の消耗が激しいと思うので、そう何回も来ようとは思えませんでしたが、悔しい思いもいくつかしたので、再訪することがあればもっとスマートに攻略したいな、という目標が芽生えました。

何にせよ、稀有な体験をさせてくれた槍ヶ岳という山に感謝!また五体満足で相見えられることを願います。

あず

コースタイム

7/20

06:00上高地-10:45大曲り-12:05水俣乗越-14:50北鎌沢出合

7/21

04:40出発-07:40北鎌のコル-10:03独標取り付き-15:50横浜蝸牛山岳会慰霊碑(北鎌平付近)-16:58頂上直下のチムニー-17:41槍ヶ岳肩

7/22

09:00大曲-12:00頃徳沢-14:15頃上高地バスターミナル

雪がついて歩きやすい

雪がついて歩きやすい 阿弥陀岳が顔を覗かせる

阿弥陀岳が顔を覗かせる

立木第二駐車場

立木第二駐車場 社山登山口

社山登山口 阿世潟峠

阿世潟峠 男体山と中禅寺湖

男体山と中禅寺湖 男体山と中禅寺湖を眺めながら稜線を歩く

男体山と中禅寺湖を眺めながら稜線を歩く 社山山頂1827m

社山山頂1827m 進むルートが一望出来る気持ちの良い稜線

進むルートが一望出来る気持ちの良い稜線 残雪状況

残雪状況 広々とした景観1

広々とした景観1 広々とした景観2

広々とした景観2 残雪状況

残雪状況 残雪状況とリボン

残雪状況とリボン 幕営状況

幕営状況 黒檜岳手前樹林帯標識

黒檜岳手前樹林帯標識 黒檜岳分岐

黒檜岳分岐 黒檜岳からの下山

黒檜岳からの下山 春の訪れ

春の訪れ 千手堂付近からの眺め

千手堂付近からの眺め