メンバー:つりし(L)、こば、きむにい

エメラルドグリーンの淵、野生化したニジマス、先人たちが愛したクラシックルート大蛇尾川

はなかなか手ごわかったですが、とても綺麗なスケールの大きな沢でした。

1日目

アプローチ(車) 王子4:00→東北自動車道那須塩原ICを経て大蛇尾林道の送電線下P6:30着

6:50発 送電線下あたりまではフィットでもなんとか通行できるが、ここから上が悪いので諦めて駐車、車高の高いRV車なら歩きが30分は短縮できる。

取水口までの道は多少崩壊気味なとこもあるが明瞭であり迷うことはない、しかし水場が出るのは最後のほうなので注意。

8:40 取水口の橋を渡ったところが入渓点、エメラルドグリーンの流れが美しい。

二俣(西、東)まではゴーロ歩きが延々と続き飽きる

10:45 二俣到着、素晴らしい幕営適地があちこちにある。

途中会った釣り師はここをベース基地して釣り歩くということ。

11:10 本日最初の核心、ヤギ滝は下段8m上段8mの二段滝、右岸を最初トラバースする、記録によると残置シュリンゲにぶら下がり通過するとあるが残置なし泡立つ水の中にスタンス、カム0.4を決め左手でバランスをとりながら水中のスタンスを探りあて突破。

トラバース終了地点から右岸のガレバを登っていくと残置の古いトラロープが垂れ下がっている、しかし結び元が確認できなかったので使わず、滝上の高さまで上がってからトラバースしようと足を置いた50cm真四角の岩がごそっといきなり落ちる。

左手は岩から離れたが右手が1cmくらいの枝を握っていたので50cmほどでかろうじてとどまる、落ちれば5m以上、かなり焦る。。

次の核心部、7m滑滝は滝の左側を空荷で登る、残置ハーケンはあるが、茶色い苔がヌルヌル度満点スタンスも細かい、ハーケン2本目を掛けてから一歩上がるのが核心、長い時間逡巡したが最後は「頼むから滑らないでくれ~!」祈りながら、左手をレイバック気味にしヌメヌメした斜めのバンドに足を押し付けあがる、たわしが欲しかった。

あとで記録を見ると、錆びているハーケンにぶら下がっているボロボロのシュリンゲを掴んで上がるのがどうやら正解らしいが・・

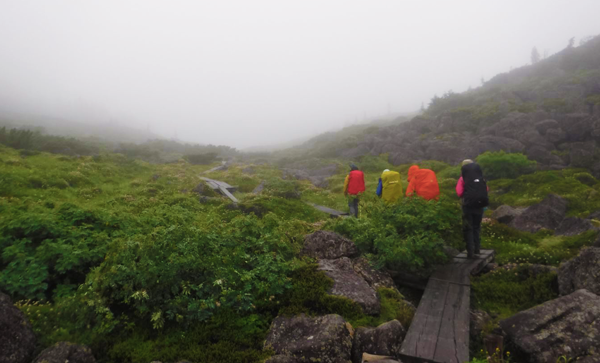

厳しい滝を超えるとこんなようなところが次々と出てきて綺麗で癒される

14:00 1050m幕営適地 時間は早かったが事前の情報によるとこの上は幕営適地が少ないということだったので、ここを今夜の宴会場とする。(この決定、あとにものすごく後悔した)

時間もたっぷりあるので、この付近の釜で竿を出すが釣れず、遡行していても魚止めから上は魚の気配がない。

早々に宴会開始。

2日目

6:30 幕営地発

のっけから本日も良い雰囲気の渓相が次々現れる。

7:30 昨日の幕営地から1時間、左岸に良い幕営地、目の前がせせらぎになっており気持ちよさそう。

裏が3m位の岩場なのが少し気になるが昨日の幕営地から1時間ほどなのでここにしたほうが良かったと

後悔。

7:40 大滝出現 左に曲がり結構な勢いで水流が落ちていて、

記録では左岸を小さく巻くとあるが、この水流で左岸に行けない(行く気がおきない)。

水流が切れた滝の左側にも登れそうなラインはあったが、例の茶色のヌルヌル満点苔がびっしり

なので右岸を少し戻った乾いた岩と草付混じりのルートを行くことにした。

下から見ると、なんとかなりそうなラインだとみんな思った。

しかしいざ取りついてみるといきなり1mほどの大岩が剝れ、我々の近くにどっかーん、

いやー危機一髪、直接当たらなくても、ロープを巻込んだりしたらリードしているこばちゃんはただでは済まなかった。

その先のリードも厳しそう、岩はグラグラ、植生は草で支点にならず、今日はトップを代わってほんとうに良かった。

で、なんとか滝上の樹林帯にトップアウト。滝上から見ると滝横には汚いトラロープがぶら下がっている。

この沢は昔から登られているクラシックルート、あまり良い気持ちはしないが残置を素直に使ったほうが安全なのかも、そしてルートを外すと昨日のヤギ滝もそうだったように岩が浮いてて剝れやすく危険である。

でやっとこ大滝を超えると、こんな美しい渓相に変わり我々に微笑みかけてくる。

こばちゃん曰く「この沢はまるで悪女のようだ」と

11:40 1430m地点 左岸からの枝沢を利用して尾根を越える

水が無くなると笹薮が濃くなるが、沢型を探しながら行くと薄くて歩きやすい。

鞍部直下は笹だけでなくやっかいなシャクナゲ等がぽつぽつ出てくるので、できるだけ避けながら藪を漕ぐ

14:00 1850m鞍部到着 獣の気配にロケット花火を数発打ち上げる

写真は鞍部からの下り、藪は濃いものの下りだと登りの数倍楽である。

東股を下降、西俣に比べて暗い

途中いろいろ探したが、幕営適地がない。

18:00 時間も遅くなってしまったので1230m付近の左岸に仕方なく幕営する。

西俣と違い魚は良型があちこちにいたが、疲れたので釣りより宴会を優先する。

明日は降るだけだからと、しこたま酔っぱらってキムニイとロケット花火でタープ中央の穴に通せるか競いファイントラックの服に穴をあける。

3日目

7:10幕営地発

東俣を下降6回くらい懸垂した、一か所樋状滝で懸垂したら下が深い釜であったので、空中で仮固定しシュリンゲでバックアップをとってから振り子懸垂で脱出する。

そして一か所では10mくらい懸垂しロープを引いたら20cmの岩がロープとともに落ちてきたが、ヘルメットを被っていたため奇跡的に無傷、降りる前に気にはなっていた石、ロープ周りの石は懸垂する前に除けとくか、ロープを引く真下には入らないことは沢では基本・・まったく反省。

暑いので、釜を泳ぎクールダウン水温がちょうどよく気持ちいい

12:20 取水口着

コバルトブルーの淵で黄色のマイクロビキニを着て浮輪で優雅に浮かんでいるスタイルが良い人発見、

少しどきどきしながら「こんにちは」と声を掛けると男であった。

うーん、最後まできてこの落ち、やっぱりこの沢は侮れん!

14:30 駐車したところに到着、皆様お疲れ様でした。

なかなか充実感のある良い沢で、ヘロヘロになりました。