赤岳 ~県界尾根から美濃戸口へ、2月から3月へ~

(平成27年2月28日~3月1日)

【メンバー】笹田リーダー、カト、けんた(記)

2/28(土) 清里スキー場…小天狗…大天狗(幕営)

3/1(日) 大天狗(幕営)…赤岳…行者小屋…美濃戸口

2月の末日、朝7時新宿発のスーパーあずさに乗る。今回の行き先は赤岳の東に拡がる県界尾根。

まだ2,000mを超える山に登り始めて間もない頃、この県界尾根で遭難しかかった事がある。その頃地図を持たずに登っていた私は、赤岳に登頂後、他の登山者のアドバイスに従って進んだところ、この県界尾根に迷い込んでしまった。その時は、なんとか元来た道へ戻ることができたが、私としては、今でも因縁の尾根であった。こうした経緯から、この山行から無事戻ってくることができたら、今よりも先へ進めるような気がしていた。

9時前に小淵沢駅に到着。そこからタクシーで清里スキー場の県界尾根入口まで移動。準備をして午前10時頃に出発した。天気は良く、風はほとんどない。最高のコンディションだ。しばらく沢沿いを進み、途中で県界尾根への分岐点に到達する。そこから急なのぼりがはじまる。雪はついていたがむき出しの土は凍っており、途中でアイゼンを付けた後、高度を上げる。

12時半頃に小天狗到着。ルート上は歩きやすいが、少し外れるとひざ下位のラッセルになり、ところどころ苦しめられた。だが、ほとんどの場所で、赤岳や大天狗・小天狗、真教寺尾根、赤岳東稜などがきれいに見え、シャッターを切ることが楽しかった。

15時半頃に大天狗に到着し、テントを張る。軽く宴会、夕食の後、19時に就寝。

3月1日、朝3時過ぎに起床。外は雪が舞っている。朝食を食べ、ゆっくりと支度をし、5時半頃に出発。訓練も兼ね、出発時からコンテで進む。あたりはまだ暗く、進むべきルートが判然としない。ラッセルをしつつ、灌木の間を抜けながら、先へ進む。

先頭の私は猪突猛進型で、尾根上をとにかくまっすぐ進んだが、目の前に更なる急登が現れ、そこへ突入しようとしたとき、笹田リーダーから待ったがかかる。笹田リーダー曰く、ここは右へ巻くのがベストであると。そこでスタカットに切り替え、笹田リーダーが斜面をトラバースし、道を作る。我々も後に続いてトラバースをしていくと、そこに雪に半分埋まった鉄梯子が現れた。本来のルートだ。笹田リーダー曰く、ここにルートが見えたとのこと。今の私のレベルではさっぱりであった。いつかルートが見えるようになるのだろうか。

その後もトラバースを繰り返した。途中、樹木が全く生えていない斜面をトラバースすることになったが、雪崩が起きるのではと思うと、軽く戦慄した。

ラッセルによる肉体的消耗と、雪崩の恐怖による精神的消耗で、赤岳頂上へ向けての登りに入った時には、かなりばててしまっており、笹田リーダーに先頭を変わっていただくことになった。

10時半頃、赤岳頂上小屋に到着。吹き付ける風は強く、雪が氷の粒となって顔を打つ。ここでしばしの休憩。頂上には誰もいない。こんな天気で来る人はいないか。先日、国際登山ガイドの近藤謙司さんのお話を聞いてきたのだが、その際、赤岳の頂上で強風に吹かれ、顔が凍傷になったとの話されていたことを思い出した。やはり軽く戦慄した。

11時頃、耐風姿勢を繰り返しながらなんとか赤岳頂上に到着。写真を撮る余裕もなく、文三郎尾根からの這々の体で、というよりもむしろ這いつくばりながら下山を開始する。が、いきなりの雪壁+強風。恐怖のため進めず、再び笹田リーダーにトップを変わっていただく。

その下山途中、人生初の滑落停止を経験することになった。下山は絶えず強風との戦いであったが、ピッケルを持つ手を変えようとした時、強風にあおられ、2mほど滑落。反射的にピッケルを差し、なんとか止まったが、その後も急斜面・強風が続いていたため、かなりビビりながらの下山であった。そのため、前を歩くカトさんとの距離をうまく保てず、かなりご迷惑をおかけした。

12時位に行者小屋に到着。到着するまでは緊張の連続でかなりきつかった。行者小屋近辺も人は少なく、南沢ルートは歩かれた様子がなかったため、北沢経由で下山することとなる。

赤岳鉱泉に到着すると、アイスキャンディを楽しんだ人たちがちょうど下山を開始する時間帯であった。アイスクライマーたちと挨拶を交わしながら北沢ルートで下山、美濃戸口には16時頃に到着した。

下山して思い返してみると、私にとっては密度の濃い山行で会った。この経験を次の山行へと活かしていきたい。ちなみに、今私自身の課題と考えているのは、以下のとおり

・ルートファインディング能力の向上

・コンテのロープの長さをしっかり張った状態にする

・体力の向上(重い荷物に弱い)と荷物の軽量化

<笹田リーダーコメント>

昭和13年積雪期(4月)から残雪期(5月)にかけて偵察を兼ねながら東京魚市場山岳会 倉方武雄氏が赤岳東壁として赤岳北峰から派生する顕著な2本の岩尾根の左側を直接登っている記録があります。

当時の登山者の志の高さに感銘を受けます。

昔も今も吹き荒ぶ風雪に変わりはありません。

そこに身をおくと、先人の想いが共有できるようで同志的な繋がりを感じます。

今回私にとっては3度目の試みでした。

良き仲間と思いで深い山行になりました。

<カトさんコメント>

雪山は厳しい。山に入るたびに体力、能力の限界を感じる。五感も鈍くなった。県界尾根は昨年3月東稜への間違いに続く二度目のチャレンジ。人は入ってなくルートの見極めが難しい。終始笹田さんに頼りきり。ケンさんにはラッセルを任せきり。前進を自ら切り開くことをしないことを無念と思わなくなった自分が忌まわしい。人を頼る山行はやめた方が良い。もともとバリエーションルートをこなす技量がないことを考えるとこんなものだろうか。皆いっぱいいっぱいの行動をしている中、こんな自分に文句ひとつ言わないことに感謝しなければいけない。

2日目の天気は時間経過に伴い悪化の予報。赤岳には早めに上がらねばならないと思う。5:30大天狗を出発したので8時には赤岳頂上小屋に着くだろうと考えていた。これが甘い。急斜面の尾根のラッセル、ルートを探しながら雪崩れるようなルンゼのトラバース。頂上小屋が見える地点に来たときは10時を回っている。痙攣が始まった足をだましだましゆっくり歩を進める。頂上小屋に上がれば強風で体が吹っ飛ぶ。文三郎尾根の下りは強風のため背面下りを何度も強いられる。弱い自分ながらなんとか行者小屋にたどり着く。

何時も楽しさとは何だろう、と思う。自然、日常的な鍛錬、ルールの厳守、仲間との接し方など様々な厳しさの経験や認識よって目的が達成された達成感なのか。そんな風に考えると県界尾根は確かに楽しかった、と言える。

チムニーから顔を出す。

チムニーから顔を出す。

あるき沢橋

あるき沢橋

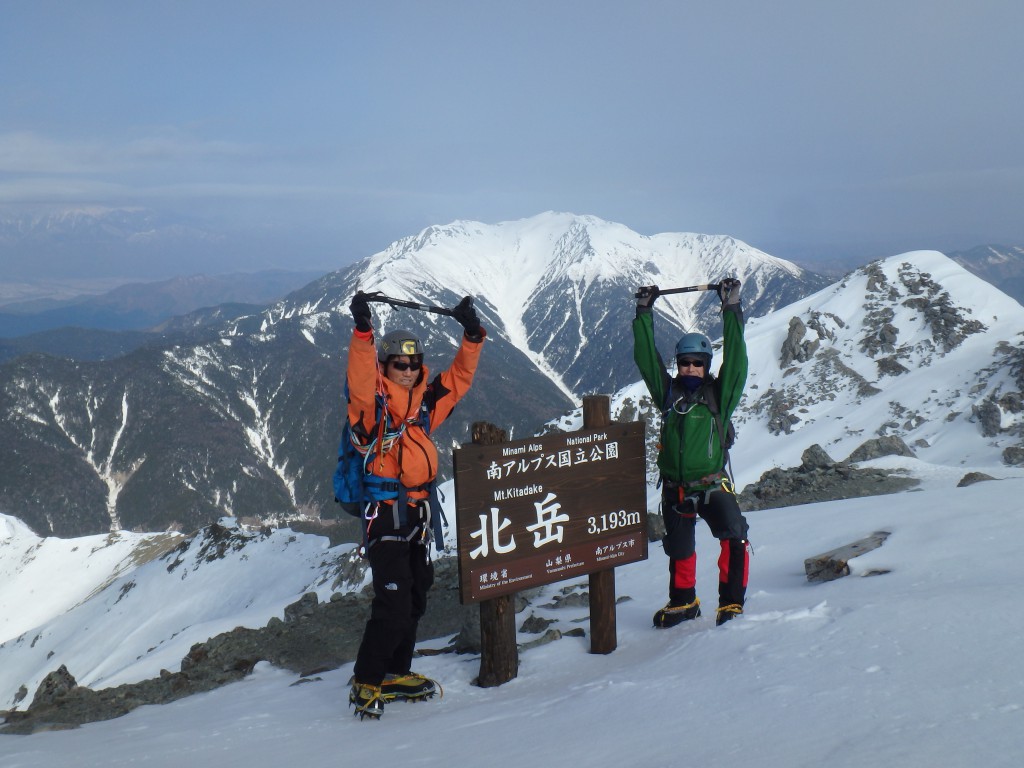

北岳のモルゲンロート

北岳のモルゲンロート